Investigación y trabajo de campo:

Expedición costera 1980/81:

Roberto Hilson Foot

Expedición SAO-El Cóndor-Viedma Enero 2008:

Daniel Bruno

Roberto Hilson Foot

Trabajos de campo e investigación en archivos en Patagones, Viedma y El Condor.

2022-2023 y 2024

Agradecimientos:

Al cordial personal de los museos Salesiano Cardenal Cagliero y del Tecnológico del Agua y el Suelo de Viedma, así como la agradable predisposición del personal del Museo Provincial Eugenio Tello de Viedma. Río Negro.

Al personal del Archivo Histórico de Río Negro. Viedma.

Al entusiasta personal del Museo Histórico-Regional “Emma Nozzi” de Carmen de Patagones y al Gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kiciloff que solucionó el conflicto que mantuvo al museo Nozzi cerrado por casi cuatro años logrando su reapertura en julio de 2022, luego de la incompetente gestión de JxC. Especialmente agradezco la posibilidad de consultar los archivos del Juzgado de Paz del Siglo XIX rescatados por Emma Nozzi y en proceso de digitalización.

Al colaborativo personal de la Biblioteca Popular y Centro Cultural “El Cóndor”. Río Negro.

A la Biblioteca Popular “General Conesa”. Río Negro.

PATAGONES EN LA COLONIA

Hablar de Patagonia desde la llegada de la conquista nos lleva al siglo XVI a la expedición comandada por el portugués Fernando de Magalahaes qué había zarpado en 1519 y llegó a las costas patagónicas en 1520. El maestre Francisco de Alba ingresó al Golfo en el que desemboca el río Negro el 18 de febrero y le dio su actual toponimia de acuerdo con el santoral, lo denominó Golfo San Matías.

La misma denominación de Patagonia proviene del personaje novelesco el “gigante Primaleón” que los europeos aplicaron a los corpulentos Tehuelches que encontraron y por supuesto de los que abusaron en la Bahía de San Julián en el invierno de 1520.

Dos siglos y medio después Tomás Falkner recorrió extensamente la Patagonia y en 1774 apareció su obra “Descripción de la Patagonia” en la que describió tanto el entorno natural como la fascinante vida de los pueblos originarios esbozando la posibilidad de navegar el río Negro pensando erróneamente en un posible paso interoceánico.

Los Tehuelches que conoció T. Falkner eran ya entonces tribus de a caballo. Habían extendido sus patrones de caza y de migración que de estar orientados de oeste en la zona pedemontana en verano, al este en la zona costera en invierno alteraron esa dinámica con la adopción del caballo que transforma sus pautas de caza, sus armas y les dio una movilidad que les permitía un circuito de caza y comercio con un mayor desplazamiento en el eje norte sur.

Esta presencia y descripción del jesuita T. Falkner logró preocupar a las autoridades del Imperio Español y desencadenó la política de ocupación efectiva de la Patagonia. Recordemos brevemente que este inglés había llegado a Buenos Aires en 1731. Era médico y perteneció a la orden Jesuita. Publicó su apasionante obra en 1774 y fue traducido al castellano, alemán y francés. William Combe el editor inglés del texto defendió la política imperial británica lo que podía justificar las inquietudes españolas.

El libro apareció en medio de grandes reformas políticas y administrativas conocidas como las Reformas Borbónicas. Fueron impuestas por el emperador Carlos III y apuntaban a una administración más centralizada de sus dominios imperiales. Había una intención de optimizar el control de los vastos territorios coloniales ante las crecientes amenazas de ascendentes potencias europeas. En ese contexto es que el Ministro Universal de Indias, José de Gálvez a fines de 1778, expidió órdenes de establecer guarniciones en los puntos que se consideraban estratégicos para el dominio colonial. Partía de una política de defensa territorial, sobre todo luego de la fallida participación de España en favor de Francia en la que fueron derrotados en la Guerra de los Siete Años por la que España perdió La Florida. Son esas decisiones de Carlos III y de su Ministro José de Gálvez, las que se plasman el 23 de marzo de 1778 en la orden real para Patagonia y Bahía San Julián.

Bajo jurisdicción del Virrey del Río de la Plata Juan José Vértiz y auspicios del Conde de Floridablanca, fue que Juan de la Piedra lideró la expedición hacia el sur. Había proyectos de fundación de establecimientos para lo cual primero se dirigen al nombrado Golfo San Matías y penetraron en el Golfo San José para fundar el fuerte San José. Francisco de Viedma exploró la región de la desembocadura del Río Negro y se decidió la fundación 36 km río arriba de esa desembocadura en 1779.

Las autoridades españolas habían nombrado a Juan de la Piedra, en 1778, al mando de la expedición que debía recorrer las costas patagónicas con la finalidad de establecer al menos cuatro fuertes afirmando el dominio español. No fue Juan de la Piedra quién descubrió el río Negro como se afirma a veces erróneamente, sino que, teniendo noticias de múltiples relatos, fue Basilio Villarino el “descubridor” o explorador del río.

Los españoles construyeron primero el mencionado Fuerte San José en 1779 con la interesante opción de disponer de tierras ganaderas y abastecerse de sal que se encuentra en las salinas en el interior de la Península de Valdés. El designado Juan de la Piedra había sido un funcionario de carrera desde 1770. Posteriormente fue Ministro de la Real Hacienda de La Plata y de las Islas Malvinas. También ostentó el cargo de comisario. Bajo su mando habían zarpado, de Montevideo el 15 de Diciembre de1778, las cuatro naves Santa Teresa, San Antonio de Olivera, Nuestra Señora del Carmen y Carmen con una dotación de 232 personas. Se debe consignar una quinta nave que no estaba listada la Madre de Dios. Fueron capellanes, cirujanos, artesanos y familias con herramientas con la intención de colonizar.

En 1779 el piloto Bruñuel y el teniente Pedro García descubrieron la desembocadura del río Negro. En 1780 el piloto Callejas comenzó la exploración del río Negro, pero fue Basilio Villarino quien logró traspasar la boca para remontar el río y reconocer las riberas cubiertas de sauces. Lideró la remontada del río y el 23 de enero de 1783 llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén los que exploraron para posteriormente emprender el regreso el 14 de mayo de 1783.

Juan de la Piedra despachó también a José Ignacio Goicoechea para explorar la costa de la actual Río Negro lo que lo llevó a ingresar con el bergantín Nuestra Señora del Carmen a la zona de San Antonio o sea al oeste del Golfo San Matías. Posteriormente Pedro García exploró la zona observando la gran diferencia de mareas y fue quién la denominó San Antonio Abad y no San Antonio de Padua que corresponde al 13 de junio en el santoral.

En el Golfo de San José fondearon el 7 de enero tres naves de la expedición. La Nuestra Señora del Carmen se demoró bajo el comando de José Ignacio Goicoechea pues estaban explorando la costa occidental del Golfo San Matías. Se levantó el fuerte cuyo nombre completo fue “Nuestra Señora de la Candelaria del Puerto San José”. Primero se instalaron en el actual istmo Ameghino sobre el lado norte o sea sobre el Golfo San José con exploraciones hacia el interior que incluyeron los relevamientos de las salinas en la búsqueda de recursos naturales en principio sobre todo agua dulce, pues no había ríos para abastecer a la población.

Una vez que se construyeron las instalaciones del Fuerte de la Candelaria de Puerto San José, el contador del Tesoro Antonio de Viedma decidió que el resto de la expedición debía proseguir viaje, dejando al Teniente Pedro García con una dotación de 24 hombres en el Fuerte. Posteriormente el 7 de marzo de 1782 el Teniente Antonio Martínez reemplazó a García y luego lo relevó Juan José Gómez para hacerse cargo del fuerte el 19 de abril de 1783.

En abril de 1783 llegaron también ejemplares de ganado vacuno y los muy necesarios caballos para dotar de movilidad a la planificada estancia del rey. Debido a lo inconsulto del proceder y la falta de acuerdos con los pueblos originarios, que se vieron sorprendidos por la prepotencia de los conquistadores, las relaciones con los indios no fueron buenas. En forma preventiva cavaron una zanja que los ayudara a repeler malones como el que los atacó el 2 de diciembre de 1808 y que logró arrebatarles gran parte del ganado y el del 7 de agosto de 1810 cuando fueron sorprendidos en misa por un fulminante ataque en el que mataron a casi toda la guarnición y quemaron la capilla con los 14 feligreses incluido el cura y se llevaron 19 prisioneros.

Del otro lado del Golfo de San Matías se desarrolló la historia complementaria o sea la fundación de Patagones que ocurrió el 22 de abril de 1779. Bajo el liderazgo de Francisco de Viedma los españoles remontan el río Negro y se instalan en la margen derecha más baja y accesible del río con cotas en general debajo de los 10 m.s.n.m. No repararon en que era un río que recibía un aumento considerable de su caudal por el derretimiento de las nieves cordilleranas. Por una inundación invernal ocurrida el 13 de junio de 1779 decidieron trasladar a la margen izquierda del río el asentamiento a la parte externa erosionada del meandro y notablemente más elevada con una cota de entre 15 y 30 m.s.n.m. Al principio vivieron en las cuevas cavadas en las barrancas.

Los nombres de los asentamientos fueron respectivamente Mercedes y Carmen de Patagones. Francisco de Viedma fue quién tomó la decisión de erigir el Fuerte de Nuestra Señora del Carmen de Patagones y el 22 de abril de 1778 se fundó oficialmente el Fuerte. Recordemos que la nave que lo transportaba se llamaba Nuestra Señora del Carmen, posible origen del nombre.

Ya con las obras iniciadas el 2 de octubre de 1779 llegaron los colonos gallegos y luego familias de Astorga, provincia de León denominados maragatos. Como vemos en general fueron colonos del norte de España.

Con el retiro de Juan de la Piedra asume Francisco Fernández de Biedma o Viedma y Narváez quien tomó el mando de la expedición y debe ser considerado el verdadero fundador en 1779 de Carmen de Patagones. La fundación fue a 30 km de la desembocadura del río Negro.

Viedma o Biedma pertenecía a una familia con abolengo. Fue Comisario y Superintendente hasta 1784. Existe un retrato de su mujer Petrona Monasteri y Biedma, pintado al óleo de la segunda mitad del siglo XIX en el museo de Patagones que fue donado por Blanca Biedma. Francisco intentó tener una relación cordial y amistosa con las tribus basada en los intercambios comerciales. Esta actitud política contrastaba fuertemente con la beligerancia de Juan de la Piedra que pretendió, por el contrario, reducirlos.

Para consolidar el dominio de tierras aptas para la ganadería e incipiente agricultura despachó una expedición en 1782 liderados por el Alférez Francisco Javier Piera acompañado por su hermano el Alférez Francisco Gabriel y el Alférez León Ortiz de Rosas con un total de 20 infantes, 13 dragones, algunos peones y presidiarios con un total de 98 hombres fundando el Fuerte San Xavier de la Laguna Grande el 1° de julio de 1782 por orden del Superintendente Francisco de Viedma.

El río elegido para centrar el dominio de la región fue el río Negro que en su curso inferior cuenta con un canal profundo y bastante continuo que lo hacía navegable pero muy condicionado al caudal del río y a las grandes amplitudes de marea que se sienten a más de 500 km de la desembocadura, alterando la velocidad y profundidad del río e incluso en algunos lugares la misma dirección del flujo por el ingreso de agua desde el océano que además afectan los patrones de sedimentación que forman bancos que dificultan la navegación.

La disposición de material para la construcción y el tipo de suelo para la agricultura nos impele a especificar que las unidades geológicas aflorantes en general se identifican en seis grupos. Lo más antiguo de edad mio-plioceno es la Formación Río Negro que es posible de observar en los acantilados del Golfo San Matías al oeste de la desembocadura del río. Sobre ellos se observan los depósitos de origen marino del pleistoceno que se han denominado como Formación Baliza San Matías. Luego supra yacen los depósitos pleistocenos denominados Rodados Patagónicos. Hay también depósitos propios del Holoceno integrados por coquinas, gravas arenosas y arenas que presentan fósiles marinos. Es posible también observar depósitos eólicos y depósitos propios de la dinámica acresional del Holoceno por parte de la acción marina.

Los suelos resultantes de estos componentes condicionaron la actividad agrícola y ganadera pues son de tipo arídico o sea del orden de los aridisoles destacándose los haplocalcides que son de escaso desarrollo y textura gruesa lo cual implica que debido a las escasa precipitaciones, del orden de los 250 a 300 mm, sobre todo en el ecotono hacia el oeste, hicieron muy dificultosa la agricultura que necesariamente de debía circunscribir al valle para aprovechar la humedad y el riego del río.

El Legajo 326 de la Audiencia de Buenos Aires, que se encuentra en el Archivo de Indias contiene el informe original de Francisco de Viedma. En el mismo mencionaba la relación con la toldería de los “Tiguelchui”, Tehuelches o Pampas a los que describe como llenos de infelicidad y miseria y que reiteradamente le pedían para comer añadiendo acaso contradictoriamente que con ellos se podía comerciar.

Lo que realmente consolidó el asentamiento, luego del forzado traslado por la inundación a la margen izquierda, fue la progresiva llegada de los colonos sobre todo de sectores desfavorecidos de Galicia y León en 1779. En 1778 se publicó un bando ofreciendo semillas, tierras, instrumentos e incluso un salario. Jorge Astrudi fue el comisario colector interino de Galicia encargado de reunir las familias. De un posible número de más de 1900 personas que zarparon desde la Coruña solo 250, según Silvia Rato, llegaron a las costas patagónicas, un número incierto pues de esa dotación se destinaron 134 al fuerte. Los contingentes estuvieron llegando en grupos y estaban compuesto por un 23/25% gallegos, 32/33% asturianos y 41% castellanos leoneses.

Firmaron un contrato, aunque mucho de los colonos eran analfabetos. De acuerdo a las cláusulas contractuales el transporte se les proveía gratis hasta su destino, y se les concedía tierra para trabajar viviendas, bueyes, arados, semillas, comida y salarios. El proyecto original contemplaba la posibilidad de contar con una dotación de 200 familias gallegas. Sin embargo, ante la insuficiencia de voluntarios dispuestos se amplió la búsqueda a Zamora, Salamanca, Toro, Palencia, Valladolid, principado de Asturias y León de donde provino finalmente la mayor parte del contingente. Muchos de ellos eran de la comarca de Maragatos lo que terminaría siendo el patronímico de los pobladores del fuerte del Carmen.

En realidad, el grueso del contingente no conocía mucho acerca de su destino preciso al cual serían conducidos. No se les especificó que serían enviados a fundar un lugar, pero se los tentaba con la provisión de instrumentos de labranza, tierras y habitaciones. Tampoco se les especificó el tiempo de permanencia ni estaba muy claro el tiempo de demora en la titularización de las propiedades. El total de todos los embarcados fue de 1953 personas contabilizadas. Entre octubre de 1778 y junio de 1784 hubo 11 viajes con colonos registrados para el Río de la Plata, pero no todos ellos destinados al río Negro.

La comarca maragata es de León. Los maragatos no eran mayoría, sin embargo, había muchos que sabían leer y escribir y mercaderes instruidos, se consolidaron en una posición de liderazgo. Llegaron a Montevideo no a Buenos Aires entre diciembre de 1778 y octubre de 1784. En los contingente había albañiles de Galicia, de León y Murcia. Figuran integrantes registrados como labradores de Galicia, León, Asturias. También había panaderos y fabricantes de arados, así como carpinteros.

El puerto del Río Negro no era muy apto para el ingreso de embarcaciones de mayor calado, pero ello no impidió el arribo en octubre de 1779 de las primeras familias con cinco mujeres adultas y diez niñas con un total de 23 personas.

La falta bastante crónica de materiales de construcción hizo que optaran por las cuevas. Estas excavaciones podían tener 30-45m2, a veces reforzadas mediante vigas o ladrillos. Con los años, por la erosión, algunas se derrumbaron. Es posible registrar una tasa de colonos desencantados que no permanecieron en la zona. De los contingentes de 1779 casi el 60% se fueron. Del contingente de 1780 algo más del 10% se fueron y de los contingentes de 1781 alrededor de un tercio se fueron lo cual muestra lo duro que fueron esas condiciones que, sin embargo, fueron mejorando con los años.

El ingeniero militar José Pérez Brito trazó el plano de la fortaleza con una forma cuadrada de 80 varas de lado, con bastiones en los ángulos y un patio central. Se construyó con la tosca, la piedra sedimentaria gris, de la zona.

Contrariamente a lo que pasó, por ejemplo, en San José se intentó tener una buena relación con los indios. Esa predisposición es lo que facilitó el crecimiento del comercio. Los intercambios en principio abarcaban animales por aguardiente, pan, yerba, tabaco. Hubo acuerdos, pagos y compensaciones con las tribus locales, no necesariamente acreditados en documentos, aunque invocados por los colonizadores.

En un Documento fechado en 1824, Mateo Dupui mientras negociaba con los indios, afirmó que el Cacique Negro le había manifestado que los indios habían cedido el territorio o sea argumentaba que había habido un acuerdo voluntario, razón por la cual los indios no lo invadían respetando la palabra que se había empeñado. Se entregaban obsequios y compensaciones, se hacían transacciones comerciales, se colaboraba incluso en épocas graves como las inundaciones. Incluso había indios que habían adoptado formas de sedentarización en las inmediaciones del fuerte. Algunas tribus estaban por momentos al servicio del gobierno a cambio de raciones y comerciaban con la sal, elaboraban tejidos y trabajaban el cuero. En el presupuesto originario estaba contemplado fondos para regalar objetos a los indios.

En 1781 se había permitido la libre introducción de mistela y aguardiente libre de derechos, aunque esa excepción no alcanzaba a los naipes y tabaco. Recién en 1801 o sea luego de dos décadas el Virrey del Pino reconoció títulos de propiedad a los colonos. Al consultar el Archivo de la Parroquia del Carmen de Patagones figura el primer matrimonio de Manuel Fernández natural de León y María hija de Bernabé Pita del Ferrol.

Los colonos sembraron trigo y para 1782 ya tenían unas casi 100 hectáreas disponibles para la siembra de las cuales unas 93 hectáreas eran para la producción de trigo. En 1782 registramos al primer maestro cuyo nombre fue Juan Gómez de la Pinta.

En medio de estos inicios de consolidación de la colonia es que el Piloto Real Basilio Villarino en 1782, buscó la posibilidad de la navegabilidad del río Negro, complementando la exploración del año anterior a lo largo del río Colorado. Constató que no llegaban al Pacífico. Recordemos que había sido Basilio Villarino el que recomendó el lugar de ubicación de la colonia pues había explorado previamente el río y había conocido a las tribus. Remontó el río Negro con 60 hombres que llegaron a Choele Choel y posteriormente se internaron en territorio Neuquino al punto de llegar a divisar el volcán Lanín que tomó erróneamente por el Villarrica camino de chilenos y arreos de animales. Exploraron el Limay hasta el Collón Cura. Fue muerto en 1785 en un entrevero con los indios luego de la reacción de las tribus ante la violencia agresiva de Juan de la Piedra.

En 1783 El Carmen arrojó un recuento de 180 personas solo tomando cabezas de familia, casados y solteros y los empleados del fuerte.

En la Memoria de Francisco de Viedma de 1784 al Virrey Loreto argumentó defendiendo la permanencia española en Patagonia e insistiendo en fomentar el comercio. Para finales de esa década la población había superado los 203 pobladores. En 1801 lograron una promoción importante que los favorecía y fue la reducción del diezmo por el trigo lo que facilitó el crecimiento comercial.

REVOLUCIÓN, INDEPENDENCIA Y GUERRA CONTRA EL IMPERIO DEL BRASIL

Con la Revolución de Mayo se produjo el “Motín de 1812” en favor del dominio colonial. Esa sublevación se desencadenó entre el 21 y el 22 de abril. Los sublevados tomaron el fuerte y encarcelaron al Comandante Sancho. Emitieron un pronunciamiento a favor del dominio español y del gobierno de Montevideo que se oponía al Cabildo de Buenos Aires con la lealtad proclamada hacia las autoridades virreinales, el Rey y la Regencia. Los amotinados contaron con la adhesión de buena parte de la dotación de soldados de Infantería, Dragones y del Cuerpo de Artillería además de algunos partidarios locales y marineros.

El gobierno de Buenos Aires al ver frustrada su expedición terrestre por la decisión de las tribus, optó por retomar la plaza embarcando una expedición que tuvo éxito al reconquistar al Carmen para la causa americana. Se designó a continuación al teniente coronel Francisco Vera como comandante del Fuerte del Carmen. Al producirse la caída del directorio de Alvear en Patagones depusieron a Vera y las nuevas autoridades de Buenos Aires terminan designando a Francisco Sancho. Este continuó al mando de la plaza hasta que fue reemplazado en octubre de 1817 por el sargento mayor Julián Sayós acompañado por un destacamento del Regimiento de Dragones, así como algunos soldados de artillería.

En esa instancias llevaron también a varios presidiarios, como por ejemplo Luis Villada, Francisco Andrade, Manuel Alonso y Fernando Cabrera. Justamente serán ellos los cabecillas de una nueva sublevación en diciembre de 1817 en la que mataron a Sayós y a otros oficiales que le eran leales, y volvieron a proclamar su fidelidad al Rey de España. La acción de los sublevados fue violenta incluso contra algunos maragatos y hubo actos de saqueo y amenazas a las familias locales,

En octubre de 1817 el sublevado Villada fue muerto en un enfrentamiento y una asamblea de vecinos optó por poner al mando al sacerdote capellán del fuerte Julián Faramiñana y no al anterior comandante Francisco de Sancho. Sin embargo, con apoyo de parte de las tropas Sancho logró recuperar el mando y el sacerdote fue sumariado y desplazado debiendo abandonar Patagones. Hasta 1820 Sancho mantuvo la comandancia de la plaza.

La jefatura de Patagones estuvo a cargo de Oyuela entre 1821 y 1823. Recaudó tributos y logró consolidar mejoras en las finanzas del fuerte. Por medio del pago de tasas por el trigo y el pescado se pudo contar con un presupuesto que permitiera estabilizar la situación. En Diciembre de 1823 el Coronel Martín Lacarra reemplazó a Oyuela.

Fue Oyuela el que en 1821 aplicó por primera vez un reglamento que establecía impuestos y restricciones a la pesca en la Bahía San Blas. Logró someter a un capitán francés al pago de un tributo que obligó al marino a desplazarse a Patagones para pagar la multa y los impuestos correspondientes lo cual además contribuía al reconocimiento de la soberanía argentina en la zona. Al poco tiempo se dictó la ley N° 488 misma que se aplicó para Malvinas lo cual valida el argumento, acerca de la consolidación de la estatalidad en la Patagonia norte mucho antes del genocidio de Alsina-Roca.

Comenzó a crecer el stock ganadero en detrimento de la agricultura y el tráfico comercial con los puertos del norte. Se registró además la convivencia con tribus amigas en números de 41 individuos en 1821 y 66 en 1823 que vivían en las inmediaciones del fuerte mostrando una vez más que la construcción simbólica de civilización contra la barbarie no era el único camino posible y que hubo alternativas fructíferas de convivencia con otro concepto de frontera.

En las décadas del 1820 y 1830 la economía salinera motivada por el crecimiento de las exportaciones de tasajo a Brasil y Cuba trajo grandes ganancias a los productores y comerciantes de Patagones que permitieron algunas mejoras edilicias. Hay un buen ejemplo en el Rancho La Carlota en Patagones levantado en la década del 1820 en pleno auge de la economía saladeril en combinación con buenas relaciones con las tribus indígenas.

Por los avatares políticos de las luchas entre los unitarios y federales hubo deportados y nuevos migrantes en los 1820 como mano de obra lo que fue aumentó la población en casi un 50% para 1833. De la misma fecha aproximada es la casa de la familia Rial “El Rancho Rial” que tenía un par de cuevas en el fondo lugar inicial de asentamiento de muchas de las familias maragatas pero que con el crecimiento de la colonia se convertían en muchos casos en almacenes de estiba.

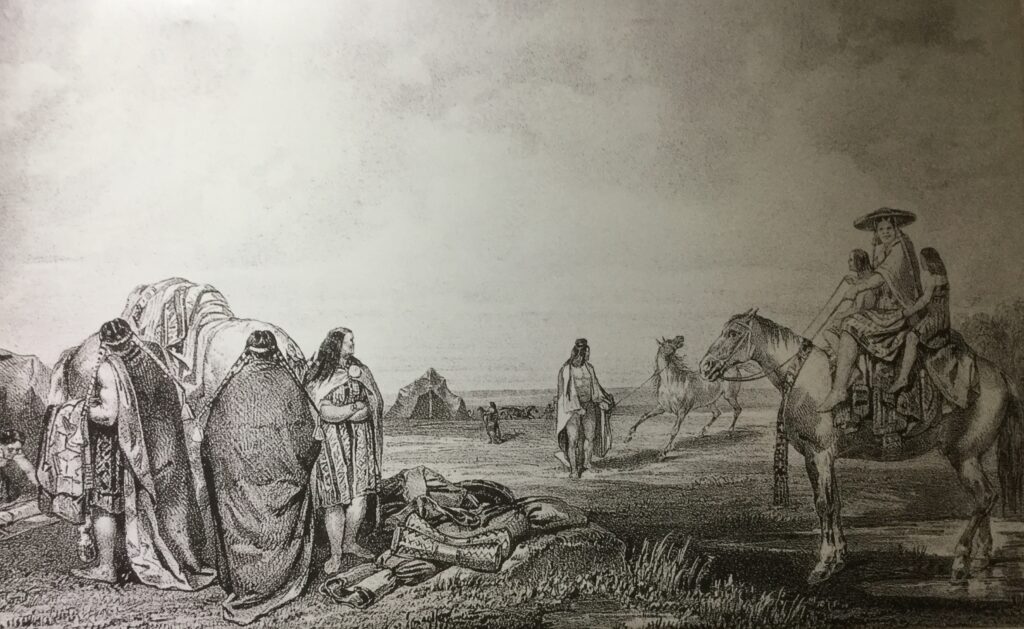

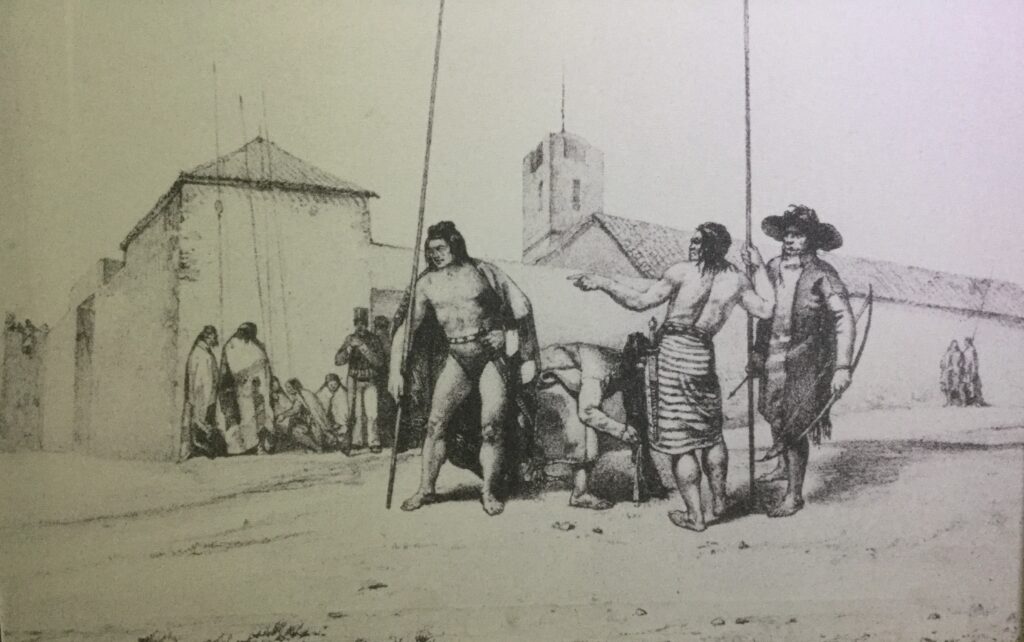

Si observamos las litografías de D`Orbigny se puede ver en la margen norte o izquierda del río sobre la colina al Carmen las murallas. Al pie de la barranca las casas quintas con empalizadas. En primer plano aparece un indio con un caballo. Del lado sur del río o sea la actual Viedma solo árboles y caballos, no aparecen casas. Hay barcos navegando en el río y ondea la bandera nacional. Esas valiosas litografías basados en los dibujos de Alcides D´Orbigny están fechadas en 1829. Me interesa particularmente llamar la atención de que ya hay soberanía argentina en la zona norte de la Patagonia que valida la tesis sobre dominio territorial antes del genocidio. En las litografías se puede identificar a muchos indios sanos, bien vestidos y montados incluso con adornos suntuosos comerciando al pie de la muralla del fuerte desmintiendo toda la construcción fraudulenta de mundos antagónicos y opuestos validando la tesis sobre relaciones de integración.

Súbitamente Patagones cobró notoriedad cuando fue objeto del ataque por la flota del Imperio del Brasil en 1826. El año anterior, debido al bloqueo impuesto por el Imperio esclavista del Brasil sobre el Río de la Plata, Patagones era el único puerto marítimo del país. Por esta razón creció el comercio y además el Carmen se convirtió en la base de operaciones de corsarios que luchaban contra el bloqueo del Río de la Plata. El Imperio del Brasil envió cuatro naves contra el fuerte para erradicar esta amenaza.

Por la mañana del 28 de febrero de 1827 las naves brasileñas pusieron proa en la boca del río. La batería, que en forma preventiva había sido instalada en la zona por el corsario James Harris con solo cuatro cañones les hizo frente. Era una lucha muy despareja pues debían enfrentar a los 16 cañones de la Corbeta Itaparica. Las posiciones costeras operadas por los marineros y corsarios eran defendidas por la infantería negra. Este contingente estaba compuesto por negros libertos que en su mayoría habían llegado en la Lavalleja, apresado por el Capitán Fourmantín en 1825 con 300 esclavos abordo que fueron liberados. Hubo una valiosa presencia de negros “afros argentinos” que fueron de los más decididos defensores de las posiciones en contra del Imperio esclavista del Brasil. El famoso Felipe La Patria fue uno de los últimos sobrevivientes del regimiento de libertos que tan valientemente se batieron contra las tropas y la marina imperial. En el combate de la Boca perdieron la vida dos integrantes de ese contingente.

Las naves imperiales La Escudero y la Itaparica sufrieron daños pero lograron traspasar la boca y superaron a los defensores para dirigirse río arriba hacia el Carmen donde se produjo el “Combate de Patagones” el 7 de Marzo en el que la expedición brasileña fue derrotada en el Cerro de la Caballada.

Recordemos brevemente que este combate fue parte de ese intenso conflicto que incluyó una gran cantidad de batallas entre ellas la del 13 de febrero de 1827 cuando la columna de J. G. Lavalle derrotó a los brasileños comandados por Bento Manuel Ribeiro en la “Batalla de Bacacay”. Tres días después el General Lucio Norberto Mansilla, padre de Lucio Victorio, derrotó a los brasileños en “Ombú”, y el 20 de febrero de 1827 se produjo el triunfo en “Ituzaingó” en el que las tropas nacionales comandadas por Carlos María de Alvear derrotaron al ejército a las órdenes del Marqués de Barbacena. En abril se obtuvo la victoria de “Camacua” y en mayo el triunfo en “Yerbal” que reafirmaron la superioridad militar de las tropas argentinas. El almirante Brown en el “Combate de los Pozos” en junio de 1826 y luego en “Juncal” en febrero de 1827 enfrentó con grandes desigualdades numéricas a la flota imperial. Es en ese contexto militar se produjo el ataque contra Patagones en febrero y marzo de 1827 que terminó en una grave derrota para las tropas y la flota imperial.

PATAGONES SU DESARROLLO DURANTE EL ROSISMO

Luego de la derrota militar del Imperio del Brasil y los acuerdos de paz en 1828 algunos vecinos maragatos se sintieron con la confianza suficiente como para ser parte del desarrollo de las Malvinas impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se embarcaron para participar en los emprendimientos productivos en las islas.

La relación local con las tribus que en la zona en general era buena, solía, sin embargo, estar influenciada por los conflictos y las políticas seguidas por los gobiernos de Buenos Aires que cuando optaban por campañas militares que intentaban doblegar por la fuerza a las comunidades o violaban los acuerdos firmados generaban repercusiones violentas en el sur que contrastaban con el predominio de un ambiente de cooperación y comercio.

Entre los Tehuelches se fue consolidando por esta época el liderazgo de la “reina” Wangülken que llegó a disponer de más de mil lanzas bajo su comando. Había tenido contactos que permitieron el desarrollo de fructíferos intercambios comerciales con el Fuerte de El Carmen. Cuando Luis Elías Vernet (1791-1871) intento apropiarse del ganado de la península de Valdés, la Cacique lo disuadió bajo el firme criterio y argumento de que debía pedir autorización a ellos que eran los legítimos poseedores de esas tierras La relación fue buena y se logró un acuerdo al punto de que posteriormente en 1829, L. E. Vernet, ahora como el Gobernador de Malvinas, la invitó a visitar las islas e incluso a compartir emprendimientos de factorías en la zona de Bahía San Gregorio.

Lo extraordinario de la historia es que ella accedió y junto a un chamán y una escolta viajó a las islas. Es famosa la entrega que hizo de un fino quillango a la esposa de Vernet como prenda de cooperación y amistad desmintiendo toda la vulgar propaganda contra las comunidades y mostrando una vez más que otros caminos de integración eran posibles. Ella conoció también al Comandante Philip Parker King como jefe de la expedición hidrográfica la que sería completada por FitzRoy y que eventualmente llevaría a Charles Darwin a conocer buena parte de la Patagonia. Esta historia valida nuestra tesis que impugna la propaganda acerca de indios “salvajes irrecuperables” y nos habla de las posibilidades de integración y complementación productiva. Se estima que la “reina” Wangülken murió con más de cincuenta años en la década de 1840.

Ya que hemos mencionado a Charles Darwin señalemos que visitó Patagones. La ubicó a 16 millas de la desembocadura del río

y nos dejó su testimonio acerca de la presencia de estancias productivas en la zona. Hizo notar que muchos indios de a pie residían en las inmediaciones del pueblo. Incluso la tribu de Lucanco había construido sus toldos en la periferia del poblado y el gobierno local les daba algunos suministros. El científico inglés destacaba las posibilidades productivas de la salina que se encontraba a 215 millas de la ciudad con una sal que describe como muy buena y blanca y que contribuía a la prosperidad del poblado.

En 1833 a Nicolás Descalzi (1801-1857), en su calidad de ingeniero hidrográfico, le fue encomendado por Rosas la exploración de ambas márgenes del río Negro para recabar información geodésica, meteorológica e hidrológica evaluando sus potencialidades productivas. A tal efecto remontó el río Negro hasta Choele Choel obteniendo valiosa información en el contexto de la campaña de Rosas que traerá largos años del predominio de relaciones pacíficas con las comunidades.

Ese mismo año se produjo el nacimiento de Luis Piedra Buena un personaje determinante en la historia de la Patagonia. El Acta Bautismal fue registrada en la Iglesia de Patagones y acredita que Luis nació el 24 de agosto de 1833. También hay registro del acta de casamiento en la Parroquia de Carmen de Patagones del matrimonio de Gerónimo Piedra Buena con Vicenta Sabrina Rodríguez (natural de Patagones). Rubricó el acta José Acosta.

En ese entorno los jefes Tehuelches, Cochichochi y Sacao, cuidaban los campos al sur y proveían a Patagones con productos para comerciar. En la inestable década de 1820 la presencia de la coalición de Pincheira en favor de los realistas alteró por momentos la paz con un ataque por ejemplo en mayo de 1820, pero luego de la campaña de 1833 predominó el comercio y el negocio pacífico.

En esa primera mitad del siglo XIX hay un desarrollo agrícola y ganadero con una cuota importante de la riqueza que provenía del comercio con las tribus. Sin embargo, la producción primaria enfrentaba condiciones de clima no siempre propicias. Recordemos que es una zona en pleno ecotono entre la pampa húmeda y la estepa semiárida de la Patagonia. La temperatura media anual es de 14º C con días muy calurosos en verano que pueden llegar a cerca de 40º C. El promedio estival es de 22º C. En invierno la temperatura media es de 7º C. Las precipitaciones son limitadas rondando los 400 mm y llegando a apenas 250 mm hacia el oeste en donde se desarrolla la ecorregión de monte o también conocida como estepa arbustiva patagónica. Estas condiciones se podían remediar contando con el agua del río que fluye en abundancia todo el año.

Los indios traían ganado para vender, acaso en algunas circunstancias era “robado” pero igual se comerciaba. Con J. M. de Rosas los vecinos pudieron comerciar no solo con los indígenas comarcados, sino que ampliaron su círculo de clientes con un significativo aumento del comercio con destacamentos estables en el fuerte y un incremento del tráfico naviero.

Para 1837 y 1838 se habían abierto 18 pulperías y casas comerciales en Patagones que participaban del tráfico local y en algunos casos embarcaban mercadería en el puerto con destino hacia el norte.

Para tomar algunos de los ejemplos que constan en la documentación que pude investigar, por ejemplo, en la documentación del Juzgado de Paz de Patagones fechado el 4 de julio de 1842 se hace un inventario del embarque y se detalla el cargamento destinado a Bahía Blanca en el que se anota doscientos noventa cueros salados, treinta ya secos y 12 fardos de plumas de “avestruz” o ñandú. Este despacho está firmado por Ignacio León y el Juez de Paz y Comisario José M. García. Al día siguiente con destino a Buenos Aires se pide permiso para embarcar 8 jamones y 4 cajitas con velas. Posteriormente se pide permiso para embarcar 100 jamones con destino a Bahía Blanca en la misma goleta. El 25 de julio de 1842 se pide permiso para embarcar en la Goleta Americano 1053 fanegas de sal, 100 cueros vacunos, 5 cajones de cueros de “avestruz”, 55 fanegas de trigo, además de 152 jamones y 5 fardos de encomienda, lo que ratifica que había desarrollo agrícola y no solo ganadero.

En julio de 1843 (Expediente 11 Juzgado de Paz de Patagones) se pidió permiso de embarque con destino a Buenos Aires de 556 fanegas de trigo, 40 fanegas de cebada y 23 fanegas adicionales de trigo. Además, se pide permiso de embarque de treinta y seis arrobas de lana o sea los lanares ya están presentes en Río Negro en la década de 1840 y eran esquilados en forma productiva. Además, se embarcan 125 cueros de vacas, 15 barriles de carne salada, lo cual indica valor agregado de elaboración de la materia prima en pequeños talleres y siete arrobas de jamón lo cual también indica valor agregado. Además, aparece en los embarques un rubro notable que muestra diversificación productiva pues se embarcan 54 cueros de lobos y 5 toneladas de aceite de lobo además de cuatro fanegas de sal.

Debemos tomar nota de que los indios son parte del tráfico o por lo menos que parte de ese tráfico se hace en tierra india y fruto del intercambio con las tribus. Brindo otro ejemplo cuando en julio de 1847, se pidió permio de embarque por 148 fanegas de trigo, 954 cueros vacunos salados, 21 de potro, 35 jamones, una vez más suponemos, que detrás de esos embarques permanentes que incluyen las muy valoradas plumas de “avestruz” está el tráfico con los indios en este último caso en medio de una larga convivencia pacífica durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (Expediente 16, 1847, Patagones)

La actividad urbana comercial aumentó relegando incluso al próspero negocio de la agricultura. La ganadería se mantenía como importante actividad además de la sal. En 1835 el Gobernador nombró a Juan José Hernández como comandante puesto que conservará hasta la caída de Rosas. Desplazó a Juez de Paz, Juan José Rial quien era de una familia local. Cómo representante del Poder del Estado suprimió la Junta de Hacienda por un ministro pagador Benito Crespo que lo fue hasta 1850 dando otra muestra de gran estabilidad. El abastecimiento de ganado estaba garantizado por el buen trato con los indios y fueron años de menor violencia rural con tolderías en las cercanías del pueblo lo que facilitaba el comercio con las comunidades. Los indios amigos radicaron unas 40 viviendas en el área de San Javier. Esa estabilidad que Rosas consiguió, se basó en el respeto por los acuerdos lo que trajo un crecimiento económico y comercial del Carmen por casi 20 años, hasta la caída de Rosas en 1852.

CONTINUIDADES Y RUPTURAS EN EL POST ROSISMO

En 1852, año del derrocamiento de Rosas, era Juez de Paz en Patagones Manuel Álvarez una suerte de comisario de policía y juez. De acuerdo al Decreto del 19 de marzo los animales y cueros debían ser señalados con la marca que el gobierno destinaba para el partido si se deseaba poner a la venta cueros, lo que generó siempre problemas pues en muchos casos esos cueros tenían una dudosa procedencia. En los Archivos de Paz de Patagones, hay un documento fechado el 20 de junio de 1854 en el que alude a los ganados de marcas no conocidas, entiéndase no locales o sea sospechosas de que eran animales que habían sido sustraídos por medio del maloneo o cuatrerismo en el norte. Me interesa señalar que contra el perjuicio de que el producto del maloneo se llevaba a Chile en realidad parece que una parte se recirculaba por ejemplo vía el mercado de Patagones.

El tema de las marcas desconocidas se tornaba a veces muy ríspido pues todos sabían que podían rastrearse hasta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o San Luis, pero por otro lado brindaban importantes ganancias tanto a los comerciantes de Patagones y Bahía Blanca. Por esa razón es que se redactó una nota aclaratoria al Juez de Paz en Patagones, fechada en 11 de agosto de 1854, sobre el tratamiento de hacienda con marcas desconocidas convocando a los estancieros locales a fin de acordar alguna política común para que “puedan expresarse en los informes que van a elevar”.

Estas disputas sobre el origen oscuro de mucho del ganado comercializado y la cautela de las autoridades locales en su tratamiento nos permite reconsiderar el destino de mucho del ganado que se obtenían del maloneo cuando había momentos de conflictos en las zonas fronterizas. Muchos historiadores han insistido en que “los indios chilenos” se llevaban sistemáticamente los animales a Chile, avalando la propaganda política en buena medida roquista, sin reparar en que esos arreos implicaban desplazamientos de cerca de 1500 km además del cruce de la cordillera que durante unos seis meses era sumamente riesgosos sino imposible.

En general me ha parecido que muchos de estos historiadores de gabinete que han intentado desacreditar a los indios, no han hecho jamás un arreo. Si de ovinos hablamos estas movidas implicarían por lo menos dos años y una parición y esquila en el medio. No niego que hubo arreos cruzando la cordillera, o intercambios comerciales transcordilleranos, de hecho, es posible encontrar, aunque de forma discontinua evidencia de transacciones comerciales trasandinas de ganado sustraído en las pampas, pero estos serían más bien uno de los mercados en que se comerciaba. El destino del ganado que los indios obtenían en época de enfrentamientos y maloneo se acumulaba en sus propias majadas y rebaños, eventualmente se revendía en los circuitos comerciales ya sea en Bahía Blanca, Patagones o en mercados de provincias alternativas a donde se hubieran hecho los malones.

Una vez más la imagen de salvajes chilenos expoliando a la producción nacional se vuelve insostenible. Lo que observamos son tribus insertas en las dinámica y flujos comerciales como parte integrante de los circuitos productivos tanto legales como ilegales.

Tomemos otro ejemplo de la integración de los indios a los circuitos comerciales que pude obtener al revisar los registros de embarque del puerto de Patagones fechado el 20 de junio de 1854. En esa fecha el Juez de Paz autorizó el embarque de 200 fanegas de trigo, una vez más demostrando que había desarrollo agrícola, 785 cueros salados lo cual indica trabajo artesano de valor agregado, 77 cueros secos, 37 quillango de guanacos que eran provistos por las tribus, 1000 libras de plumas de “avestruz” una de las especialidades de los indios cazando “avestruz”, 180 fanegas de sal que se extraía en connivencia con las tribus y se llevaba a Patagones en carretas, 90 barriles de yeso molido lo que implicaba un taller que generara algo de valor agregado sobre la obtención de minería a pequeña escala etc. Como vemos hay mucha evidencia que nos indica que en contra de la idea de antagonistas bárbaros, saqueadores e irreductibles violentos, los indios eran parte del tráfico comercial.

Debe volver a pensarse la frontera y no podemos seguir prisioneros de la elaboración simbólica que hizo la generación del 37 del antagonismo irreductible entre civilización y barbarie que habilitó el genocidio que ellos iniciaron y que continuó la propaganda política de la Generación del 80. Muy otra era la frontera posible en la que primaban los vínculos comerciales y los intercambios que comienzan a perderse progresivamente luego de “Caseros”, aunque puede todavía encontrase esta evidencia del comercio con las tribus y los embarques que estoy destacando. Para esta sección he citado los Expedientes N° 45, 46, 47 de 1854, N° 56 de 1855 del puerto de Patagones que constan en los archivos del Juzgado de Paz y que tan cordialmente me permitieron consultar en el Museo Regional “Emma Nozzi” de Carmen de Patagones.

Ese año de 1854 por la Ley de Municipios de la provincia de Buenos Aires “El Carmen”, pasó a ser un municipio electivo lo que la habilitó a tener un representante en la Legislatura Provincial. Debido al crecimiento demográfico y a las posibilidades productivas paulatinamente algunos colonos retomaron la idea de instalarse en la Banda Sur del río en Mercedes actual Viedma. En 1856, el Coronel Benito Villar, Comandante de Patagones mandó construir en la margen sur del río, la capilla de Nuestra Señora de la Merced. A pesar de la evidencia de posibles inundaciones, en la década de 1860, se trazaron calles que dividían el bañado y se fraccionaron lotes para la población. Intentando prevenir una inundación se comenzó a levantar un terraplén de más de 350 metros de largo generando un albardón consolidado con la plantación de álamos.

La ley 954 de octubre de 1878, estableció a la banda sur o sea Mercedes como capital de la nueva Gobernación de la Patagonia. En Patagones se notó siempre la débil impronta del estado en una traza urbana que se adaptó a la topografía de la prominencia sobre las barrancas del río Negro que la ponían a salvo de las inundaciones. En el trazado de las calles, las manzanas y aún la traza de los frentes y veredas era muy discontinua y errático. En 1870 se insiste en la necesidad de delimitar la plaza central en Patagones que era de precario mantenimiento por la endeble presencia estatal. En 1860 hay un primer proyecto de alumbrado público cuando se instalaron una veintena de farolas con velas y aceite.

Creció el problema con los entierros de protestantes en la comunidad muy católica de las familias fundadoras. Se creó el sector de cementerio protestante el 15 de Junio de 1875 en Viedma. La historia se vincula con la existencia de la Misión dirigida por el Reverendo Stirling, quien junto al Dr. en medicina Jorge Humble que había estudiado medicina en la Universidad de Londres en 1848, y que en 1853 se recibió de Licenciado en la Facultad de Medicina y Cirugía en Glasgow, que además obtuvo títulos como Boticario, Obstetra y Oftalmólogo, solicitaron en forma conjunta a la autoridad municipal representada por al Sr. Ignacio León un espacio consagrado en el cementerio para los fieles anglicanos. El 15 de Junio de 1875 fue creado el cementerio de Viedma destinándose un espacio a “cementerio protestante”.

De acuerdo al Censo de 1821 había 471 habitantes y el censo de 1869 arrojó un número de 1690 con una heterogénea población dominada por las familias fundadoras con tierras, los inmigrantes sobre todo comerciantes y profesionales, militares, sectores populares, trabajadores criollos e inmigrantes, descendientes de personas esclavos negros y una dinámica interacción con los pueblos originarios con los que se comerciaba activamente.

Muchos cacique entre los que podemos citar a Llanquetruz y Sayhueque consideraban al pueblo como un lugar amigable e interesante desde el punto de vista comercial por lo que la opción del acuerdo y las relaciones interétnicas parentales se consolidaron. Esta región de Patagonia norte era objeto de intensa competencia entre caciques y linajes con el predominio de un linaje Tehuelche-Mapuche que provenía de los hermanos Chocorí y Cheuqueta. Posteriormente el Cacique Llanquitruz, hijo de Cheuqueta, amplio su influencia para lograr en los años posteriores a “Caseros” una posición hegemónica con vínculos familiares, económicos y políticos con la población de Patagones. Esos procesos de integración étnica favorecieron el desarrollo de sistema cruzados de parentesco que cuestionaba la antagónica visión de civilizados y bárbaros. Es significativo el aporte de las mujeres en esos entramados parentales que contribuyó a minimizar las situaciones de violencia en la región.

El primer templo en Carmen de Patagones fue de 1780 consagrado a la virgen del Carmen con una primera imagen de 1780 y la erección canónica de la Parroquia en 1807. El primer templo en Viedma data de 1856 con el patrocinio de la Merced de San Isidro. El segundo templo fue de 1870 dedicado a nuestra Señora de la Merced que se incendió en 1884.

A partir de la década de 1860 Patagones gana otra fuente de mercados e inversiones con la instalación de los colonos galeses en el Valle del Río Chubut. A raíz de las dinámicas logísticas de materiales y provisiones, los galeses comercian en la plaza de Patagones. Abraham Matthews autor de la crónica sobre la colonia galesa relataba que los indios solían ir a Patagones para comerciar. Esta conducta y relación la replican en su colonización chubutense, desmintiendo nuevamente la idea racista de antagonismos entre bárbaros y civilizados.

Paulatinamente extendiendo el radio de acción comercial y transporte río arriba a lo largo del río Negro es que en 1862 se establece la denominada Guardia Mitre en un lugar donde con el tiempo de ubicó una balsa para cruzar el río. El Paraje era el Potrero de Antonio en la región de la China Muerta. El General Villegas le quiso cambiar el nombre a Coronel Pringles, pero ese nombre no prosperó. La fundación del Fortín Guardia Mitre fue decisión del Coronel Julián Murga, Comandante de Patagones, en 1862. El Capitán don Mariano Bejaramo con 30 soldados y 20 presidiarios marcharon para concretar la fundación a partir del 15 de diciembre de 1862. Sin embargo, el 14 de enero de 1863 la guardia se rebeló. El Comandante José Juan Biedma los enfrentó en inferioridad de condiciones y decidió arrojarse al río buscando cruzarlo, pero se lo llevó la corriente y se ahogó. A pesar de estos avatares, el fortín se consolidó y en 1865 se iniciaron obras de riego que se llamó el canal de los sanjuaninos tomando agua del río negro para la incipiente agricultura.

Siguiendo esa deriva de ir remontando el río Negro es que en 1869 se funda el fuerte de General Conesa, pero en este caso con la expresa oposición de Calfucura. La expedición estuvo al mando del Teniente Coronel Mariano Ruíz apoyado por el vapor de transporte de la escuadrilla del Río Negro al mando del Sargento Mayor de Marina, Clodomiro Urtubey. Se comenzó a construir el 14 de octubre de 1869.

Diez años antes del genocidio vemos que había varias localidades desarrollándose en el valle del río Negro. En 1879 el fortín fue transformado en fuerte y ese año se creó una reducción de indios. Una violenta inundación provocada por el río Negro arrasó con todo.

Por Decreto del gobierno de J. A. Roca se creó una colonia indígena en Conesa con los restos de la tribu de Catriel. La colonia estuvo bajo el mando del Mayor Recalde nacido en Paraguay. Era una extraña situación de una colonia bajo rango y jurisdicción militar que parece tener un nivel de control y regulación compulsiva que no se asemeja a un emprendimiento libre de colonos. Por ello se entiende que se obligó a los indios reducidos a trabajar por cuenta y para otros terratenientes. Nunca se les mandaron implementos de labranza ni se destinó a alguien que les enseña a cultivar en esa zona que desconocían. En 1881 los golpea una fuerte epidemia de viruela que causa muchos muertos reduciendo significativamente su población.

En enero de 1880 se comenzaron a instalar los Salesianos en Carmen de Patagones luego del genocidio se consolida la presencia de la orden de los Salesianos María Auxiliadora. He tenido ocasión de revisar muchas fotos de archivo en los museos locales y se puede apreciar en ellas que tomaron a su cuidado a muchas niñas de los pueblos originarios imponiéndoles la religión católica y segregándolas de sus comunidades, con lo cual contribuyeron a la disgregación de las comunidades haciéndoles perder su identidad. La entrega de indios capturados, chinas y niños también ocurrió en el sur.

Hubo intentos de sincretismo como forma de asimilación y el más sofisticado involucró a la figura Ceferino Namuncura cuya Acta Bautismal se encuentra en la Iglesia de Patagones, Libro 29, Folio 127 y es del año 1888 en el que está anotado como Ceferino Namuncurá en el Libro de Bautismos. La fecha de nacimiento registrada es el 26 de agosto de 1886 en Chimpay, Territorio del Río Negro. Hijo del “Cachique” (sic), Manuel Namuncurá, al que describen como natural del país, de la Nación Argentina, dato no menor para seguir impugnando la idea de indios chilenos y agrega una observación notable pues dice de “religión indio” lo cual da cuenta de que no se los reconocía como cristianos y de la cautiva chilena Rosario Burgos. Fue bautizado por el misionero salesiano Presbítero Domingo Milanesio.

El Cacique luego de la masacre logró negociar con las autoridades nacionales y recibió un trato diferenciado. Para el caso fue nombrado en el ejército y logró que su hijo pudiera estudiar y trabajar en los talleres de la armada en Tigre. Luego fue registrado como alumno interno el 20 de septiembre de 1897 en la escuela Salesiana y en julio de 1904, Ceferino fue trasladado a Turín con apenas 17 años, por monseñor Cagliero.

En Italia realizó estudios en el colegio salesiano de Villa Sora, Roma. El 27 de septiembre de 1904, Ceferino visitó al papa Pío X, junto con monseñor Cagliero. En marzo de 1905, la tuberculosis volvió a afectar su salud. Fue internado en el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios, donde fue atendido por el Dr. José Lapponi. El 11 de mayo murió a los 18 años de edad. La Iglesia católica lo proclamó beato el 11 de noviembre de 2007.

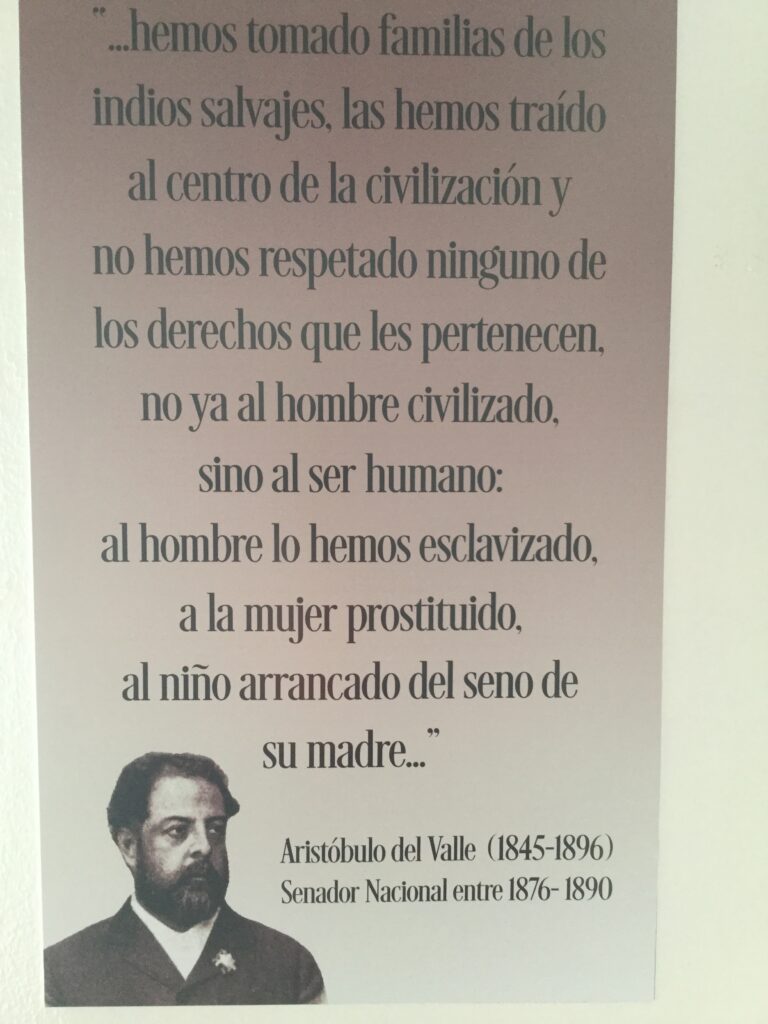

Muy pocos objetaron esos procedimientos de dominación y explotación que desconocían todos los derechos de esas comunidades y violaban todos los acuerdos y los largos años de cooperación y convivencia. Lo dijo con mucha claridad Aristóbulo del Valle (1845-1896) “…hemos tomado familias de los indios salvajes las hemos traído al centro de la civilización y no hemos respetado ninguno de los derechos que les pertenecen, no ya al hombre civilizado sino al ser humano: al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño arrancado del seno de su madre…” Por eso afirmó A. del Valle que se había reinsertado una forma precaria de esclavitud fruto de la conversión de las mujeres, ancianos y niños en botines de guerra (1884) .

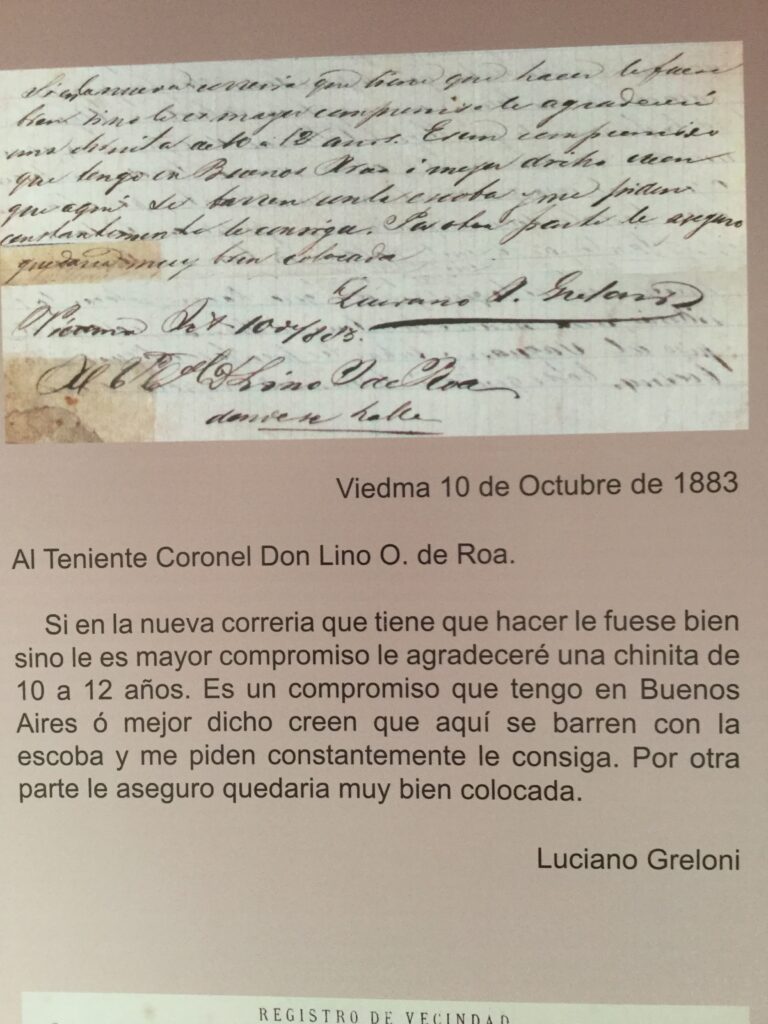

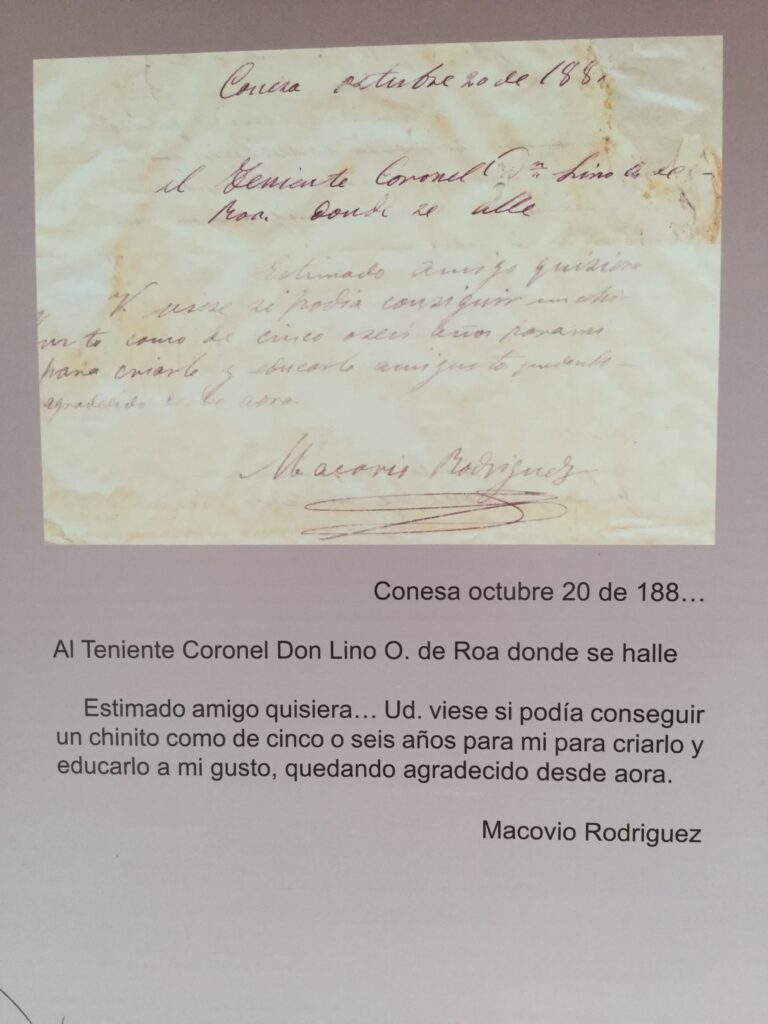

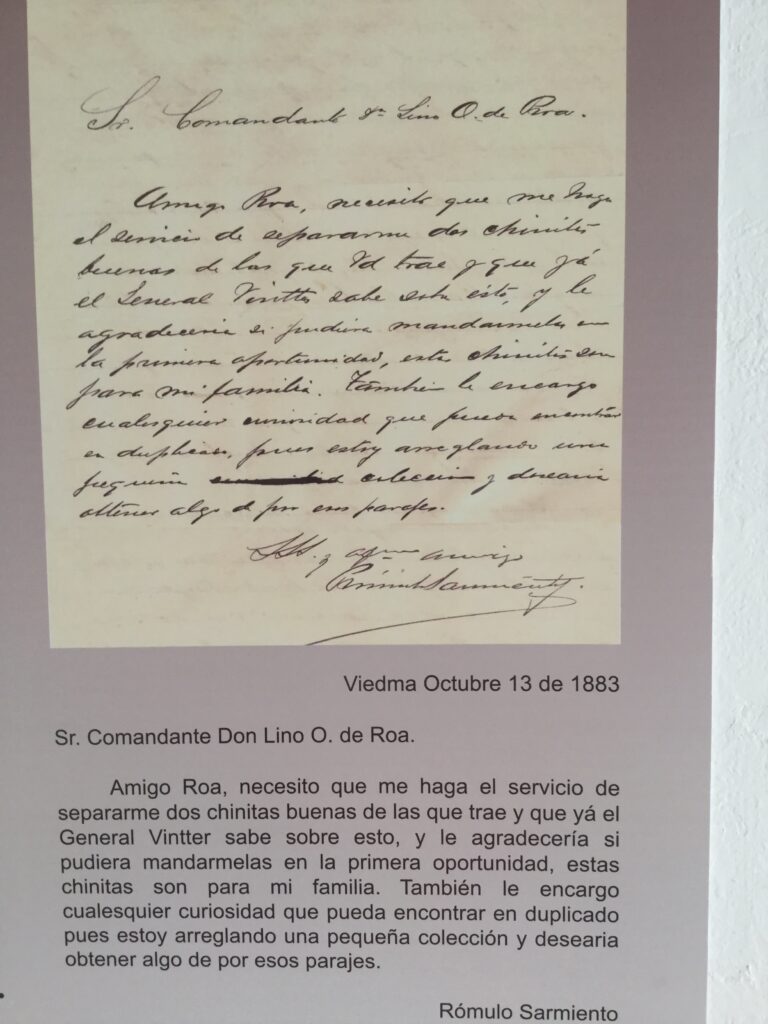

Esto se puede constatar con las peticiones por los indios que también se dieron en la zona del río Negro. En la Carta del 10 de octubre de 1883 al teniente coronel Lino O. de Roa, Luciano Greloni le pide “una chinita de 10 a 12 años” para colocarla. Marcovio Rodríguez le escribe al mismo Teniente como amigo, para que le consiga un “chinito de cinco o seis años” para criarlo y educarlo a su gusto y en el mismo tono, Rómulo Sarmiento también vecino del Rio Negro, le pide al amigo Roa que se ve que tenía muchos amigos, y se convirtió de hecho en un proveedor de mano de obra semiesclava de mujeres y niños, que le facilite “dos chinitas” para su familia.

Interesante duplicación del abuso cometido contra las comunidades con un comportamiento abusivo que ha quedado acreditado en el Museo de Patagones por el que podemos constatar que no solo en Buenos Aires, Tucumán, Rosario etc. se repartían seres humanos, en donde las familias terratenientes implementaron procedimientos de explotación de trabajo infantil y reducción a la servidumbre de miles de seres humanos.

Museo Histórico de Carmen de Patagones Emma Nozzi

Estos hechos que hemos ido presentando acerca de la participación activa y en general pacífica de las tribus con el emplazamiento de Carmen de Patagones, como parte importante para el abastecimiento de materias primas para consumo local y para exportar por el puerto demuestra lo fraudulenta y políticamente intencionada que era la visión de civilizados contra bárbaros.

Es posible entender que procedemos por medio de una explicación conceptual en la cual englobamos estas evidencias de intercambios pacíficos acordes con la idea rectora de este artículo de que otra integración era posible y que el genocidio no era un destino inevitable.

Museo Histórico Emma Nozzi

Bibliografía

Álvarez, Antonio (2000) “Crónica de la Patagonia y Tierras Australes. Desde el descubrimiento hasta la colonización” Zaguier & Urruty Publicaciones. Ushuaia. Tierra del Fuego.

Álvarez, Stella Maris (2019) “Vida cotidiana e historia. Carmen de Patagones y Viedma: fines del siglo XIX” Editorial Autores de Argentina. C.A.B.A.

Álvarez, Stella Maris (2006) “Carmen de Patagones y Viedma. Una historia que fortalece, 1778-1854” Viedma. Río Negro.

Barba, F, E, (1987) “Pobladores y empleados de Carmen de Patagones: 1779-1810” VI Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina. Memoria.fahce.unlp.edu.ar. Buenos Aires.

Barba Ruiz, Lucio (2009) “Quienes Colonizaron la Patagonia en el Siglo XVIII” Trelew. Chubut.

Bernal, Irma; Sánchez Proaño, Mario (1988) “Los Tehuelches” Ed. Búsqueda- Yuchán. Buenos Aires.

Carriqueo, Carina (2024) “La reina Wangüelén” Página 12. Suplemento Buenos Aires 12, 11 de junio. Buenos Aires.

Casanueva, María Laura y Murgo, Andrea (2009) “Primeros pobladores españoles en el fuerte-poblado de El Carmen, Patagonia argentina (finales del Siglo XVIII)” Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana. N° 3. Buenos Aires.

Casadei, María Cristina; Magnana, Enrique Antonio; Urban, Luisa Angélica (2014) “Caminando las calles del Balneario El Cóndor, Balneario Massini, La Boca” La Lámpara, ediciones artesanales. Instituto Superior de Formación Docente y Técnica. Carmen de Patagones.

Casamiquela, Rodolfo (2017) “¿Qué pueblos indígenas poblaron la Patagonia y la Pampa?” Ed. C. Patagones. Argentina.

Castañeda, Jorge (2005) “Bienvenidos al Museo de Valcheta” La Galera. septiembre-octubre. Viedma. Río Negro.

Castiglione, Nicolás (2009) “Historia, pasión y vida de un Tehuelche” Editorial André Materon. Buenos Aires.

CFI Consejo Federal de Inversiones. López Alfonsín, Rodolfo, Coccia, María Eva; Fauqué, Luis Enrique; Castaños, Cecilia; Olvar, Néstor Mario; (2012) “Estudio para el ordenamiento territorial de la Orla Atlántica Rionegrina. Desde la Lobería hasta Bahía Creek” CFI. Buenos Aires. Argentina.

Corcuera, Javier (1996) “Somuncurá. La isla secreta” Revista de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Marzo-abril. Buenos Aires.

Darwin, Charles (1978) “Un naturalista en el Plata” C.E.A.L. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.

Davies, G. ; Farberman, J. ; Ratto, S. (2009) “Rescates o compras de indígenas en Carmen de Patagones (1795-1836), un fenómeno particular de mestizaje” , Historias mestizas. Trayectorias de indígenas, españoles y criollos (siglos XVII a XIX) Biblos, Buenos Aires.

Davies Lenoble, Geraldine (2017) “El impacto de la política cacical en la frontera: las redes de parentesco y la estructura social de Carmen de Patagones, 1856-1879” Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, N°.46 Buenos Aires.

David, Guillermo (2024) “Maragatos” Diario Página 12. Suplemento BA12. 11 de agosto. Buenos Aires.

Entraigas, Raúl A. (1981) “El Fuerte del Río Negro. Los orígenes de Viedma y Carmen de Patagones” Ediciones Don Bosco Argentina. Buenos Aires.

Entraigas, Raúl A. (2021) “Piedra Buena. Caballero del mar” CLD, Cooperativa de los Libros Dormidos. Buenos Aires.

Ferrarese, Stela María (1985) “La travesía del río Negro” Revista Patagonia. Argentina.

Fondebrider, Jorge (2003) “Versiones de la Patagonia” Emecé argentina. Buenos Aires.

Fradkin, Raúl O. (2020) “Realistas rebeldes en el último pueblo del mundo: conspiraciones y sublevaciones en Carmen de Patagones, 1812-1817” CLAVES. REVISTA DE HISTORIA, VOL.6. N °11 Julio-Diciembre. Montevideo.

Frantz de Luna, Inés. (2009) “Vivencias de mi Gente III. Historia oral de mi pueblo, General Conesa” Carmen de Patagones. Argentina.

García, Alicia N. (1999) “Ayer fortín…hoy ciudad (General Conesa)” Río Cuarto. Córdoba.

Gelos, E.M.; Schillizzi, R. A. y Spagnuolo, J.O. (1992) “El Cenozoico de la costa norte del Golfo San Matías, Río Negro” Revista de la Asociación Geológica Argentina, 47 (2). Buenos Aires.

Gelos, E. M. y Spagnuolo, J. O. (1992) “Relación área de aporte-ambiente tectónico de las psamitas de la plataforma continental argentina entre los 39º y 43º de latitud sur y el Golfo San Matías” Revista de la Asociación Geológica Argentina, 47 (2). Buenos Aires.

Iuorno, Graciela y Trincheri, Alicia (2004) “La cara oculta de la historia de los ‘negros’ de Carmen de Patagones (Argentina)” Estudios Afro-Asiáticos. Universidad Cándido Mendes. Río de Janeiro, Brasil.

Izaguirre, Raúl (Dirección Editorial) (1993) “Guías regionales argentinas. La costa rionegrina” Municipalidad de San Antonio Oeste. Secretaría de Turismo. Ediciones Caleuche.

Kokot, Roberto R. y Favier-Dubois, Cristian (2017) “Evolución geomorfológica de la Bahía de San Antonio, Provincia de Río Negro” Revista de la Asociación Geológica Argentina. 74 (3). Buenos Aires.

Kostadinoff, José (1992) “Configuración y litología del basamento geofísico en el litoral comprendido entre Viedma y San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro” Revista de la Asociación Geológica Argentina. 47 (3). Buenos Aires.

Lefebvre, René Henry (1977) “Mi querido Puerto San Antonio” Viedma. Río Negro. Argentina.

Lynch, John (1984) “Juan Manuel de Rosas (1829-1852)” EMECÉ EDITORES S.A. Buenos Aires.

Manca, Ariel Sandro (2008) “Ingeniero Guido Jacobacci” Diario El Río Negro. 12 de Enero. Argentina.

Manzi, Liliana M.; Fresquet, Inés (2007) “Exploración europea de la costa nordpatagónica: intereses reales y ocupaciones prehispánicas” Ed. Buzai, G. XI, CONFIBSIG. Luján. CONICET-IMHICIHU-DIPA.

Masera, Ricardo Freddy [et al.] (2005) “Las mesetas patagónicas que caen al mar: la costa rionegrina” Gobierno de Río Negro. Viedma.

Monfort, Adriana (1979) “Luis Piedra Buena, el patagón inolvidable” Buenos Aires.

Museo Histórico Regional “Emma Nozzi” “El Combate de la Batería” Banco Provincia de Buenos Aires. Carmen de Patagones.

Museo Histórico Regional “Emma Nozzi” “Centenario del nacimiento de Emma Nozzi” Banco Provincia de Buenos Aires. Carmen de Patagones.

O´Donnell, Pacho (2001) “Juan Manuel de Rosas. El maldito de nuestra historia oficial” Grupo Editorial Planeta. Buenos Aires.

Palermo, Miguel A. (1989) “Indígenas en el mercado colonial” Revista Ciencia Hoy. Vol. 1, N° 4. Oct-Nov. Buenos Aires.

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen “Pinceladas de nuestra historia” Municipio de Patagones. Buenos Aires.

Pérez Morando, Héctor (2008) “El gaucho Molina y sus tragas” Diario El Río Negro, Sábado 22 de marzo. Argentina.

Punzi, Orlando Mario (1983) “Historia del desierto” Ediciones Corregidor. Buenos Aires.

Ratto, Silvia (2008) “Allá lejos y hace tiempo. El fuerte de Carmen de Patagones en la primera mitad del siglo XIX” Quinto Sol, N° 12. Argentina.

Schuster, Félix Gustavo (1986) “Explicación y predicción” Clacso. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires.

Toledo, Hugo Ángel (Director) y Toldo, Virginio Rubbi (1980) “Río Negro, pasado y presente” CHRISMAR EDICIONES. Río Negro.

Vapñarsky, César A. (1983) “Pueblos del Norte de la Patagonia. 1779-1957” Editorial de la Patagonia. Buenos Aires.

Vasconi, Mónica Alicia (1989) “Villa turística Las grutas. Provincia de Río Negro” Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos. Buenos Aires