Comercio, soberanía y convivencia pacífica en Santa Cruz.

Investigaciones y trabajos de campo:

Expedición Costa Argentina: 1980-81

Roberto Hilson Foot

Expedición Río Coyle – Río Santa Cruz: 1991

Roberto Hilson Foot

Carlos Pensalor

Expedición Río Santa Cruz – Lago Argentino: 1992

Roberto Hilson Foot

Expedición Costera: 2004

Tomás Bradley

Ignacio Amalvy Degreef

Daniel Bruno

Juan Manuel Botello

Sebastián Bradley

Pía Simonetti

Roberto Hilson Foot

Fotografías:

Roberto Hilson Foot

Agradecimientos:

Al cordial personal de la Biblioteca Municipal “Llarás Samitier”. Puerto Santa Cruz.

Al personal de la Biblioteca del Centro Naval “Cap. Ratto” Buenos Aires.

Al personal del Museo Histórico Cmte. Luis Piedra Buena y de la Casa Histórica en Isla Pavón.

A Mario Echeverría Baleta con quien tuve varias fructíferas conversaciones como Director del Museo “Padre Jesús Molina” de Río Gallegos que me permitieron reconsiderar muchos temas santacruceños.

Al personal del Archivo Histórico de Río Negro. Viedma.

I

En el territorio de la actual provincia de Santa Cruz hubo intentos colonizadores en el siglo XVIII por parte de la corona española, tanto en la zona de Puerto Deseado como en San Julián, en lo que se denominó Floridablanca. Estos no lograron prosperar, por lo que a los fines de este libro nos concentraremos en las dinámicas de ocupación del siglo XIX anteriores al genocidio.

La decisión del Gobierno de Chile, de hacer una ocupación efectiva de la zona de Magallanes, se concretó cuando la nave que enviaron fondeó el 21 de septiembre de 1843 para la fundación del Fuerte Bulnes. El proyecto fue enviar una expedición cívico militar con el objetivo de tomar posesión del Estrecho de Magallanes y su territorio circundante en nombre de la República de Chile. Posteriormente, el asentamiento fue trasladado y conocido como Punta Arenas. El 22 de mayo de 1843, desde Ancud, zarpó la goleta del mismo nombre que navegó durante casi cuatro meses para fundar ese fuerte. Bajo el mando del Capitán Graduado de Fragata de la Marina de Chile, Juan Guillermos fundaron el fuerte que fuera cuestionado jurisdiccionalmente por el gobierno de Buenos Aires y de la Confederación.

La población se estableció a partir del año siguiente en 1844 y en 1847 el gobernador Mardones eligió un lugar más conveniente que, desde la expedición del Comodoro John Byron, se llamaba “Sandy Point” por esa prominente saliente en la desembocadura del río Carbón. Se impuso el nombre de Punta Arenas cuando, si nos ajustamos a una traducción más fiel, debiera ser Punta Arenosa.

La máxima autoridad argentina, ante esa fundación, procedió a encargar un estudio integral de la historia que se plasmó en el trabajo de Pedro de Angelis “Memoria histórica sobre los derechos de soberanía y dominio de la Confederación Argentina a la parte austral del continente americano, comprendida entre las costas del Océano Atlántico y la Gran Cordillera de los Andes, desde la boca del Río de la Plata hasta el Cabo de Hornos, inclusa la Isla de los Estados, la Tierra del Fuego, y el Estrecho de Magallanes en toda su extensión” en la que justificaba la soberanía argentina hasta el Cabo de Hornos. El gobierno de la Confederación elevó el reclamo en 1847 contra la ocupación del estrecho que consideraba tierra soberana argentina. El texto completo de la memoria de P. de Angelis se publicó en 1852.

Es pertinente recordar que Sarmiento, Faustino Valentín, conocido como Domingo, instigó al gobierno de Chile a que tomaran no solo el estrecho sino la Patagonia entera. El indigno traidor expresó en el Diario El Progreso el 11 de enero de 1843 que “para Chile debemos vivir solamente y con esta nueva afección (apoyar a Chile) ahogarse todas las antiguas afecciones nacionales (o sea, traicionar a la Argentina)”.

Fue el 11 de noviembre de 1842 cuando como director inició la publicación del diario El Progreso, de propiedad de la familia Vial Formas. Desde sus artículos, incitó al Gobierno de Chile a tomar el estrecho aun a riesgo de generar un conflicto armado entre naciones hermanas. En ese contexto es que Chile en 1843 fundó Fuerte Bulnes contando con el respaldo y el incentivo de D. F. Sarmiento que estaba a sueldo de ese estado.

No es cierto que el traidor de Sarmiento se refiriera sólo a la zona del estrecho, pues intentó por medio de la prensa chilena probar que los territorios de la Patagonia, no solo el estrecho, eran chilenos. En El Progreso del 28 de noviembre de 1842, un artículo llamado “Navegación y colonización del Estrecho de Magallanes” instaba expresamente a esa ocupación chilena. Muchos de sus apologistas eluden u ocultan el rol y las posiciones de Sarmiento en el tema patagónico. Por ejemplo, Ghioldi (1948) no nombró el incentivo a los chilenos para apropiarse de la Patagonia, ni el desinterés como presidente por casi 600.000 km2 que pudo apreciarse en el destrato y su falta de compromiso en ayudar a Luis Piedra Buena a quien sí le debemos la afirmación soberana argentina de la actual Santa Cruz.

En sus argumentaciones el prebendario traidor Sarmiento, dijo que el estrecho, o sea una de las principales vías de conexión interoceánica existentes en el mundo por donde debía pasar muchas de las embarcaciones comprometidas en ese tráfico en expansión por del desarrollo del capitalismo industrial y antes de la construcción de la alternativa del Canal de Panamá, era una “posesión inútil”. El nivel de fanatismo, ignorancia, desaprensión y rencor antinacional lo llevó a proclamar que solo se debía controlar hasta el Río Colorado o Negro para contener a los bárbaros. L. Lugones admite en su biografía de Sarmiento (1911) que “Sarmiento escribió en abundancia para sostener los pretendidos derechos de Chile, pero en esas cuestiones de dominio territorial, Rosas era de una admirable energía”. Curiosamente, el nacionalismo creciente de L. Lugones parece no haber alcanzado para cuestionar en toda su gravedad los dichos y los hechos del traidor.

De acuerdo con las incitaciones de Sarmiento, el gobierno chileno decide instalar en la orilla norte del estrecho de Magallanes el fuerte que hemos mencionado, llamado Bulnes, en honor a su presidente (1841-1851) Manuel Bulnes Prieto (1799-1866). Lo construyeron entre septiembre y octubre de 1843 en la punta Santa Ana, aunque como lo anticipé, con posterioridad, en 1848, la población se trasladó más al norte a la actual Punta Arenas “Sandy Point” al cabo de seis duros años. O sea, la prédica de Sarmiento no fue un mero capricho de un ególatra desquiciado y resentido, sino que se plasmó en la efectiva ocupación por parte de Chile del estrecho.

II

Afortunadamente, muchos argentinos, que sentían un interés por los derechos y las riquezas patagónicas, no adscribían a las traiciones de Sarmiento. Un punto nodal de gestación de muchas de las dinámicas históricas de ocupación de la Patagonia, incluyendo las de la actual Santa Cruz, tuvieron al puerto de Patagones como punto de inicio o de apoyo. Era, como lo hemos descrito, un puerto muy activo de comercio, de balleneros y loberos. Según el explorador y científico francés Alcide D Órbigny (1802-1857) tendría algunos años antes del nacimiento de Luis Piedra Buena unos 600 o 700 habitantes y su economía se vinculaba a la agricultura y ganadería en el valle inferior del río Negro. El comercio lobero que se obtenía a lo largo de las costas continentales e insulares de la Patagonia y las actividades balleneras aportaban crecientes recursos al pueblo, así como también el tráfico por corsarios y piratas. La sal era fundamental para la producción local. El comercio con los indios brindaba abundantes riquezas que se solían embarcar hacia el norte. El pueblo de Patagones para 1870 superaba los 2600 habitantes.

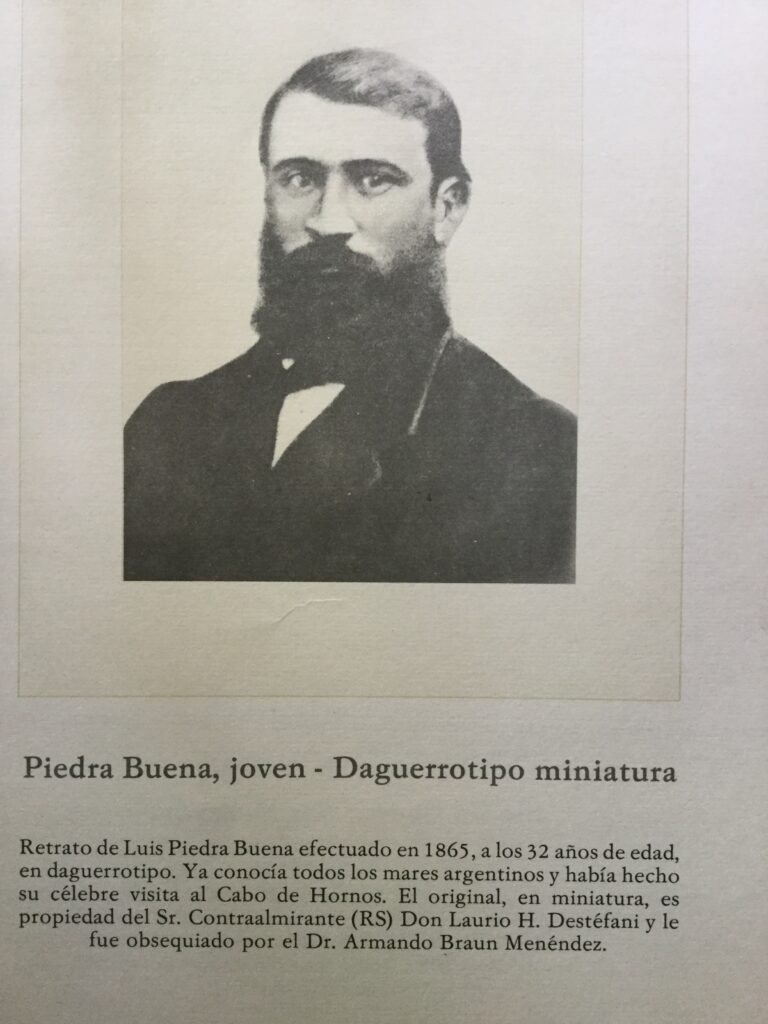

Figura fundamental de esa expansión comercial y de la afirmación soberana argentina en Patagonia fue Miguel Luis Piedra Buena, oriundo de Carmen de Patagones. Nació el 23 /24 de agosto de 1833, siendo su padre Miguel Hipólito Piedra Buena, nacido de Santa Fe y su madre Vicenta Sabrina o Sabina Rodríguez, natural de Patagones y como dice el acta bautismal del 27 de agosto, lugar donde tenían su negocio. Los padrinos fueron Don Manuel Machado y Doña María Crespo y el sacerdote que lo bautizó fue el cura párroco Manuel de la Hoz.

Será el capitán G. Lemon, ballenero norteamericano, el primer navegante que lo adoptó para educarlo en la vida de mar, pero tenemos testimonios acerca del maltrato por parte del capitán que resultó ser un duro déspota. A raíz de esos destratos y con ayuda de algunos miembros de la tripulación, quedó en tierra en Buenos Aires. De pequeño, Lemon lo había auxiliado en el río Negro cuando lo encontró navegando en un bote muy precario que el muy joven Luis se había fabricado. A raíz de ese encuentro es que el capitán lo convocó para navegar en su tripulación y en octubre de 1842 Luis se despidió de Patagones para embarcarse hacia el norte. Ese rudo despotismo de Lemon lo llevó a la determinación de dejar el barco, como mencionamos, con el apoyo de varios marineros que le dieron unas monedas en el puerto de Buenos Aires.

Más fructíferas fueron sus experiencias junto al capitán James Harris, nacido en Londres en 1797, apodado el rengo o el cojo. Había navegado junto a Hipólito Bouchard en su expedición corsaria de circunnavegación del mundo en la fragata La Argentina, además de haber enfrentado la invasión del Imperio del Brasil a Patagones. Se afincó en Patagones siendo posteriormente un asiduo acompañante de Charles Darwin en sus periplos patagónicos. Fue quien adoptó a Luis y lo orientó en su etapa de formación marina entre 1842 y 1847. Lo había conocido en Patagones y lo encontró en Buenos Aires luego de que abandonara a Lemon.

A partir de 1847, Luis Piedra Buena comenzó su productiva relación con el marino William Horton Smiley que nació en 1792 en Rhode Island. Era, por tanto, norteamericano y ejerció como lobero y ballenero afincado en Carmen de Patagones. Conocido como “el cónsul”, comerciaba con las Islas Malvinas y los puertos del norte. Le enseñó a navegar en las bruscas y a veces peligrosas aguas del Atlántico sur. Piedra Buena fue su aprendiz en la goleta John E. Davison. En 1849 lo nombró segundo oficial y participó del frustrado viaje a Montevideo y luego al sur para aprovisionar a los misioneros ingleses liderados por Allen Gardiner en Tierra del Fuego, que terminarían muriendo de hambre en Puerto Español, en la Bahía Aguirre. Fue en 1851 cuando hicieron el hallazgo del desastre en Puerto Español con los restos de A. Gardiner y de todos los misioneros que murieron en esas playas que he podido visitar en varias ocasiones luego de expedicionar a pie hasta ese lugar.

En 1852, en Puerto Deseado, Smiley lo designó primer oficial consolidando su carrera naval. En 1854, a bordo del San Martín, viajaron a EE.UU. lo que una vez más ratifica el rol de amigo y mentor que mediaba entre ellos. En Norteamérica formalizó estudios como piloto. En 1858 regresó a Carmen de Patagones en la Goleta Manuelita para dedicarse a las actividades productivas y comerciales. En sus viajes por Tierra del Fuego es que Piedra Buena aplicó su buen trato con las tribus locales a las que se dirigía siempre con respeto y cordialidad.

En esa goleta Manuelita, junto a Smiley, recorrieron miles de millas de los mares del sur. Navegó también en la Merriman que comandó también Smiley quien en 1859 le dio el mando del velero Nancy con el que recorrió el estuario del río Santa Cruz hasta la isla denominada posteriormente Pavón que sería tan importante en su desarrollo comercial y la consolidación de la soberanía argentina de Santa Cruz.

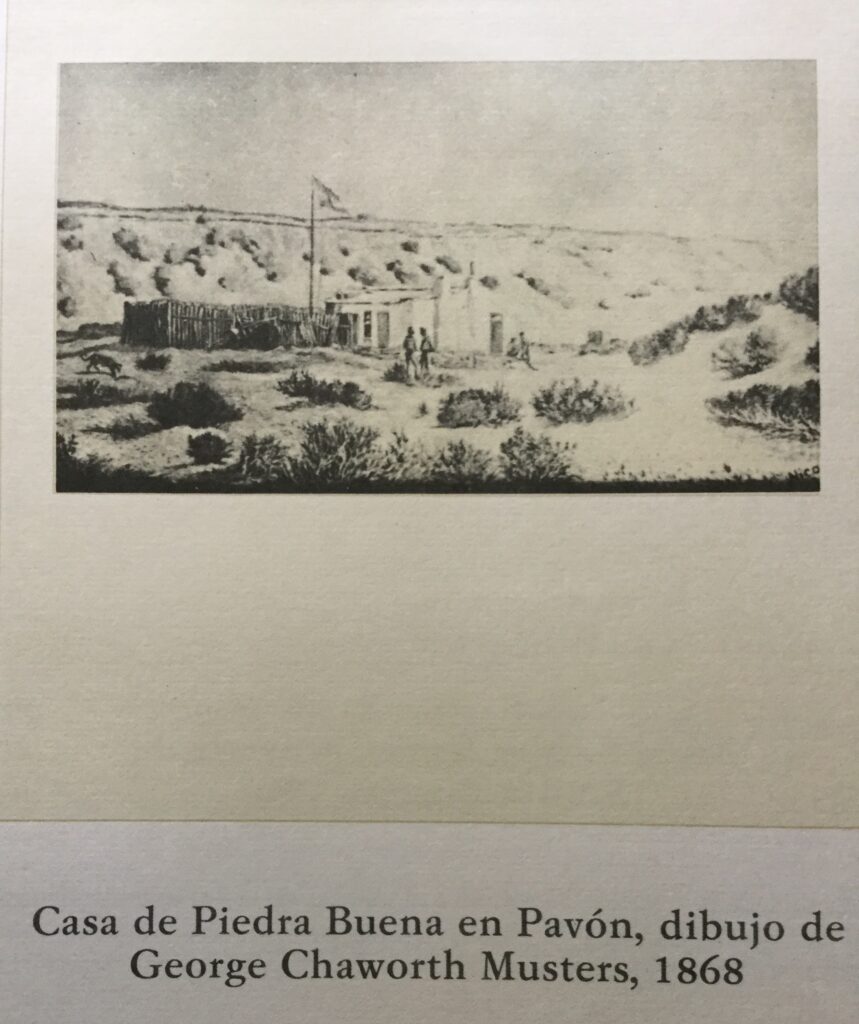

En la isla Pavón afincó su desarrollo, estableciéndose como un enclave comercial a partir de 1859 al poder contar con su propio barco, pues, le compró la goleta a Smiley y la nombró Espora bajo bandera argentina. En la isla Pavón construyó inicialmente una precaria casa en la que izó la bandera argentina saludada con doble salva, dejando en claro que era territorio argentino, varias décadas antes de la campaña genocida.

Esa isla había sido identificada con el nombre de Isla del Medio, Isle Reach en la carta de Robert FitzRoy y que Piedra Buena denominó Pavón en referencia a la batalla en septiembre de 1861.

Las instalaciones al principio fueron muy precarias, pero con los años comenzaron a progresar aumentando el número de casas y de producción. Se labraban pequeñas extensiones de tierra y se intentó desarrollar algo de ganadería, pero los pumas eran un problema y las vacas se hacían baguales con mucha facilidad. Se plantaron guindos en uno de los islotes cercanos. Siempre fue su preocupación dejar testimonio de la presencia argentina, por ejemplo, por medio del izamiento de la bandera nacional. Posteriormente, le fue cedida por el gobierno nacional argentino por ley.

Para beneficio de las ganancias y de la prosperidad del enclave, comenzaron a tener frecuentes visitas pacíficas de los indios que utilizaron la isla como punto de comercio. Ese circuito comercial comenzó a extenderse hacia el sur llegando a Punta Arenas en Chile y hacia el norte, teniendo a Patagones como puerto obligado de abastecimiento e intercambio. Ejerció también la actividad de lobero, realizando varias campañas a tal fin por las costas e islas del Atlántico sur.

El Gobierno nacional, por la labor tan influyente para las pretensiones territoriales argentinas, eventualmente subvencionó a Piedra Buena con 1500 pesos fuertes mensuales. Mientras iba de expedición de caza o pesca, fue frecuente su labor y sacrificio en el rescate de náufragos. En los frecuentes viajes siempre quedaba un encargado del establecimiento en el que se impuso un espíritu de franca cooperación y fraternal camaradería en medio de esas inmensas soledades patagónicas.

En el otoño de 1862, la casa quedó inaugurada con un inicio de obra por Víctor Montes en 1859. En 1877, o sea antes de la masacre, se escucharon por primera vez los acordes del himno nacional argentino con las voces de Piedra Buena y de Moreno, que fueron acompañados por el acordeón de Pedro Dufour.

El trabajo en la isla estuvo a cargo con frecuencia del mencionado Víctor Montes, que era además un gran agricultor y logró un estrecho y productivo contacto comercial con los Tehuelches.

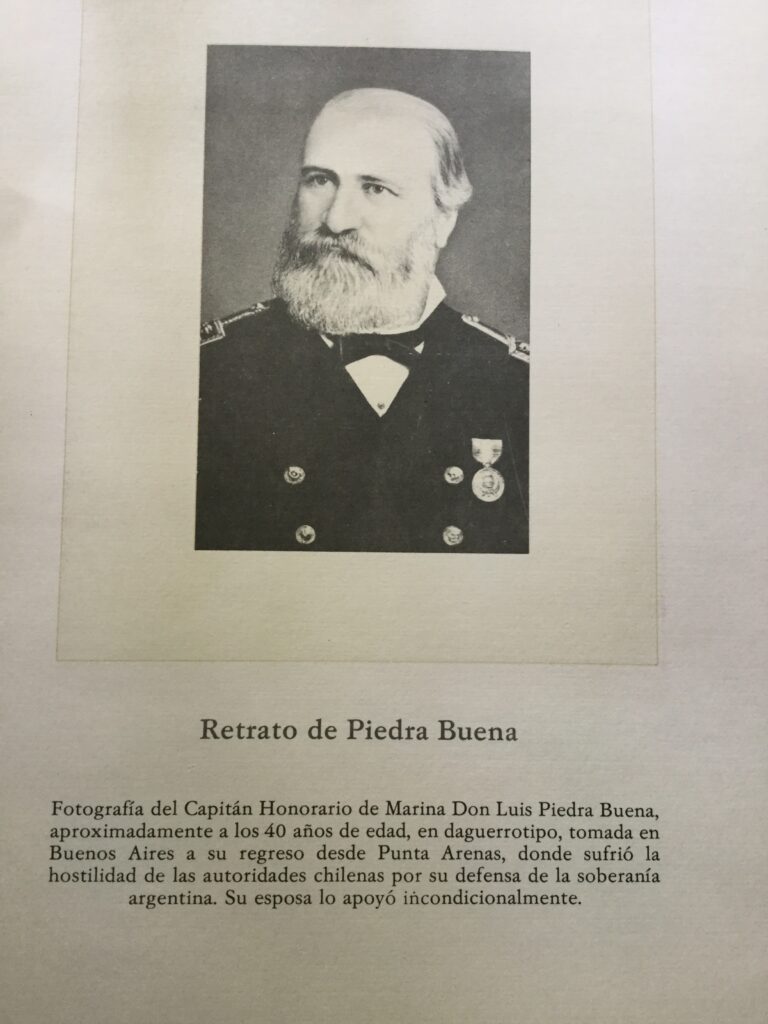

En 1863, L. Piedra Buena viajó al sur con su flamante Espora y una tripulación de diez hombres. Recién en 1864 se le extendieron, precisamente el 2 de diciembre, los despachos de capitán. La idea era balizar el estrecho y por esa razón chocó con los funcionarios chilenos.

Contamos con el testimonio de Doroteo Mendoza, que recoge los relatos y las memorias en su rol de secretario de Casimiro Biguá de mucho de lo que pasaba en la Patagonia sur. En ese “Diario y memoria del viaje al estrecho de Magallanes 1865-1866” relató las circunstancias en las que permaneció en la Isla Pavón. Además de cumplir con un rol comercial, Doroteo Mendoza tuvo aparentemente una vinculación política con el gobierno argentino como informante y explorador. Fue capitán de Guardias Nacionales y empleado de la factoría de Piedra Buena, así como secretario del Cacique Casimiro Biguá y según algunos, un verdadero agente con la misión de atraer a los Tehuelches, sobre todo bajo el liderazgo de Casimiro a la lealtad hacia la Argentina.

Este cacique Casimiro Fourmantín, conocido como Casimiro Biguá o Viba, nació en la zona de Patagones hacia 1819. Su madre lo entregó el 3 de marzo de 1829 a un vecino, Francisco Fourmantín, nacido en Burdeos, apodado Biboisel, “de la doble vida”, pues era marinero, o sea hombre de mar y además comandante militar en Patagones. Casimiro llegó a ser un cacique principal del pueblo Aonikenk o sea Tehuelche a partir de 1840, luego de suceder a María la Grande, hasta su muerte en 1874. Su influencia se extendió desde el río Negro hasta el Estrecho de Magallanes, teniendo como centro de residencia de su toldería a la bahía de San Gregorio, ubicada en la orilla septentrional del estrecho. Chile le otorgó el grado de capitán, pero parece haber preferido su identidad argentina portando la bandera nacional y siendo Teniente Coronel del Ejército Argentino. En 1865 viajó a Buenos Aires en donde se lo reconoció como jefe principal Tehuelche.

También llamado Casimiro Bibois por su familia adoptiva o mejor dicho su protector o padrino en Patagones que era el administrador del establecimiento fiscal en la zona de Patagones. Casimiro fue muy hábil políticamente, siendo tanto capitán honorario del ejército chileno como teniente coronel del ejército argentino, pertenencia que terminó prefiriendo. Gracias a los escritos de su secretario Doroteo Mendoza, el mencionado “Diario y memoria del viaje al estrecho de Magallanes” podemos contar con las descripciones de la vida de Casimiro y su gente. Lamentablemente, por un problema de celos, Doroteo Mendoza fue muerto por el marido de la india Juana. Esas memorias eran como un diario y nos permiten asomarnos a esa vida en la Santa Cruz del siglo XIX antes del genocidio y que nada asemeja los estereotipos de salvajes batallando contra la civilización, sino, por el contrario, la interacción entre grupos en general por medios pacíficos en el marco de una competencia territorial entre Argentina y Chile por el control de la Patagonia Sur.

Luis Piedra Buena se casó con Julia Dufour que se convirtió en la primera mujer blanca radicada en la isla Pavón. Se casaron en Buenos Aires el 2 de agosto de 1868. El acta está en el Libro XV, folio 42 de la parroquia de la catedral Norte de la Merced. Sobre su sacrificada vida contamos también con el acta de defunción de quien era entonces Julia Dufour Piedra Buena de 41 años, domiciliada en Tucumán 50, Ciudad de Buenos Aires. Luego del casamiento, el 26 de octubre de 1868, a bordo de la Goleta Espora pusieron rumbo a la Isla de los Estados y luego a la Isla Pavón. Piedra Buena se casó con ella cuando tenía 35 años.

Afortunadamente, contamos con su testimonio de primera mano, pues, escribió sobre sus experiencias en la Isla Pavón y atestiguó acerca de la buena predisposición de los indios, lo que contradice los ridículos y criminales estereotipos de la Generación del 37 sobre los “bárbaros”. Notó lo despojado y desértico de los parajes santacruceños y se identificaba como argentina llamando la atención a la deuda inmensa que tenía su país con la labor de su marido, Luis Piedra Buena, resaltando el desinterés con que hacía todo. En medio de esa desolación y aislamiento, podemos entender que por momentos exclamara la tristeza que esa tierra le generaba. En medio de la desolación destacó la alegría que la blanca casita de la isla Pavón le causaba.

Piedra Buena contó con el esforzado trabajo de Pedro Dufour, su cuñado, que también se instaló en la Isla Pavón para reemplazar a Isaías Crespo y se dedicó a la cría de ovinos. Vivió nada menos que 20 años en esas soledades. Su madre fue Adela Dufour, hermana de Julia. Otro significativo apoyo a Piedra Buena vino de parte de Cándido Eyroa, casado con Adela Richmond, que era oficial de Piedra Buena en la goleta Santa Cruz y que llegó a la isla en el verano de 1873-74 permaneciendo por espacio de 20 años.

El gran facilitador de ese emprendimiento fue el mencionado Cacique Tehuelche Casimiro Biguá, sin cuyo apoyo es difícil imaginar al enclave comercial prosperando. Tan buena fue esa relación que Luis Piedra Buena lo llevó a Buenos Aires para entrevistarse nada menos que con el Presidente Bartolomé Mitre. Hemos destacado que este Cacique Tehuelche era también conocido como Casimiro Binois y destacamos nuevamente que optó por la nacionalidad argentina accediendo a un grado militar como Teniente Coronel, en buena medida por la mediación de Piedra Buena. A los 15 años se escapó de su vida en Patagones y se unió a los Tehuelches llegando a ser el cacique más influyente del sur patagónico. En 1865, a pesar de ofrecimientos del gobierno de Chile, Biguá se declaró argentino. Hábilmente, Luis Piedra Buena le había dado una bandera y como señalamos, lo llevó para entrevistarse con Mitre. Es pertinente señalar que también se había entrevistado con el presidente de Chile.

Era un cacique lenguaraz que al ser criado en Patagones dominaba perfectamente el castellano y tenía un amplio conocimiento de las realidades sociales y políticas de la región, lo que le facilitó tener un gran predicamento entre las tribus. Su gran debilidad era la afición a la bebida. Como lo señalamos, ostentaba grado militar y recurrió asiduamente a los servicios de su secretario Doroteo Mendoza. Gracias a sus negociaciones, obtenía para su gente, en forma discontinua, raciones por parte del gobierno. Ante el gobernador en Punta Arenas hacia 1865, le expresó que era argentino con títulos militares, “no soy chileno, soy argentino”. También se entrevistó con el Presidente Bulnes, pero, suponemos, sobre todo por mediación de Piedra Buena, optó por la nacionalidad argentina. En su accionar, Casimiro defendió a Patagones contra agresiones, pues era el mercado conveniente para los intercambios de los productos traídos del sur.

Muerto Casimiro en 1873, lo sucedió, en el mando, su hijo Papón, más atraído a la influencia chilena que su padre. A Casimiro se le otorgó el grado superior de Coronel del Ejército Argentino y el Documento Nº 3510 del Archivo de la Dirección de Estudios del Ejército dio cuenta de que el proyecto de poblar el estrecho fue una iniciativa de Casimiro para colonizar la zona de Bahía San Gregorio.

Entendamos que los Tehuelches tenían una movilidad propia de dinámicas nomádicas que a partir de la incorporación del caballo les permitió incrementar los desplazamientos norte-sur sobre grandes distancias sin detenerse en deslindes territoriales entre Argentina y Chile. Hemos indicado que ese término de “Tehuelches” es de origen mapudungún o sea en lengua Mapuche para denominarlos como “gente arisca” o “gente brava” o que sobrevive en tierra estéril o dura. Según G. C. Musters, M. Schmidt y W. Clark se denominaban Tsóneca o Tsónik o Chonek y desplegaron una gran movilidad tanto en el eje hacia la costa o sea de oeste a este, así como pedemontano a lo largo de la Cordillera de los Andes o sea sur norte desde Santa Cruz y Magallanes hasta la actual provincia del Comahue, de acuerdo a las demandas y posibilidades que su vida de cazadores recolectores les presentaba.

Luis Piedra Buena siempre se preocupó por el bienestar de los pueblos originarios, incluso durante las horas sombrías de la campaña genocida en las que se masacraron y se destrozaron a miles de familias. Antes de semejante horror, la Isla Pavón era visitada anualmente por unos 2000 indios por motivos fundamentalmente de comercio y con frecuencia intercambiaban harina, galleta, yerba, telas y aguardiente. Las relaciones cordiales primaron, con una recurrencia en las visitas, lo que demostraba la cordialidad del trato. Pasaban en bote a la isla y llevaban plumas, quillangos y vendían también caballos.

Otro interesante aporte a la pequeña población de la isla Pavón y aledaños fue el de William Clark, un norteamericano nacido en Massachussets y criado en Salem que llegó a Pavón por su vinculación con Piedra Buena. Permaneció en la isla entre 1866 y 1869. En ese último año fue visitado por G. C. Musters y el Cacique Orkeke Biguá con el que comerciaban y no encontraron a Piedra Buena, pero conocieron al mencionado William Clarke, que estaba desarrollando el establecimiento “Las Salinas” en la costa frente a la isla. W. Clark tenía un muy buen trato y tenía en gran estima a los indios Tehuelches y los trataba con equidad y bondad, según el testimonio de G. C. Musters. El marino y explorador británico describió tres casas en la Isla Pavón con tierra labrada con papas, nabos y legumbres. Casimiro Biguá era el cacique que garantizaba la seguridad y el tráfico pacífico, reconociendo la soberanía argentina décadas antes de la campaña genocida. En 1865, L. Piedra Buena decidió reforzar las fortificaciones de la isla más preocupado por las tensiones con Chile que por la presencia de los indios. W. Clark en 1875, se casó con la chilena Rosario Arias y eventualmente se instaló como hacendado en Güer Aike. Clark fue también administrador de estancias, muriendo en 1905.

G. C. Musters hizo interesantes descripciones de los Tehuelches a los que presenta como cuidadosos en su aseo personal y escrupulosos con la limpieza de sus toldos y utensilios. Nos dice que apreciaban poder comprar jabón y lavaban todas sus pertenencias. Además, describió las habilidades productivas de los Tehuelches que hacían lazos trenzados, maneas, fabricaban pipas, fuentes para contener alimentos, así como cucharas de madera. La ocupación más importante de las mujeres era fabricar mantas de piel. Comerciaban también las plumas de avestruz.

Con este caso, una vez más podemos ver cómo en realidad hay actos soberanos argentinos en la provincia de Santa Cruz mucho antes del genocidio y de la campaña de 1879. La misma posibilidad del gobierno argentino de otorgar la concesión de 1868 por la Ley Nacional N° 269 del 6 de octubre al capitán de la marina nacional: Don Luis Piedra Buena la propiedad de la isla denominada del Estado, la extremidad este del Cabo San Diego y tres leguas de frente al NE del Río Santa Cruz con cuatro de fondo sobre el SE (o lo que hubiere) quedando comprendida la Isla Pavón las pequeñas islas adyacentes y las salinas que tiene pobladas” indica actos soberanos diez años antes de la masacre.

No es que Piedra Buena se instaló en forma irregular, sino que se le otorgó una concesión por medio de un acto de ejercicio soberano, lo que contribuye a impugnar la idea de que era necesario imponer a sangre y fuego la soberanía nacional. Por supuesto que el desarrollo del emprendimiento fue arduo y la logística era muy compleja. Piedra Buena intentaba mantener cierta regularidad de abastecimiento cada seis meses, pero en realidad conseguía sus alimentos y bienes transables, sobre todo por medio del intercambio con los indios.

Una de las fuentes de negocios más interesantes fueron las salinas cercanas a la isla que contenían cloruro de sodio con el potencial de ser exportado hacia el norte. Se construyeron dos pequeñas casas en “Las Salinas” que permitían dar vivienda hasta para dos docenas de hombres.

Desde esa presencia en la Isla Pavón se les despertó el interés por penetrar al interior de la estepa santacruceña, lo cual podía hacerse siguiendo el río, garantizándose el abastecimiento de agua. La persona a cargo de esa expedición será H. G. Gardiner. En el Archivo General de la Nación, Legajo 16 (N° de inventario 00743 de la Biblioteca Nacional) se encuentra la documentación pertinente. Sabemos que en 1867, H. G. Gardiner, con el apoyo de Miguel Luis de Piedrabuena y Rodríguez (1833-1883) quien ya se había instalado en la isla Pavón hacía más de ocho años, logró lo que se les había escapado a C. Darwin y R. FitzRoy, pues alcanzaron las nacientes del río Santa Cruz. Piedrabuena no participó de la expedición, pero fue decisivo en su preparación por lo que le corresponde al mencionado minero inglés Gardiner, el mérito de haber liderado la primera expedición de hombres blancos en recorrer todo el río Santa Cruz hasta su naciente en el lago que llevaría el nombre eventualmente de Argentino.

A mediados de 1867 y contando también con el invaluable apoyo del Cacique Tehuelche Casimiro Biguá (¿1819/20? -1874) partieron a caballo de la Isla Pavón: J. Mac Dougal o Dugal que pronto desistió de la expedición, N. Peterson, J. Hansen (o Hanson según algunos documentos) y H. G. Gardiner, tardaron 18 días para llegar al lago. En enero de 1992 caminé desde Puerto Santa Cruz hasta Calafate reconstruyendo los derroteros de las expediciones de FitzRoy-Darwin, Gardiner, Feilberg y Moreno recorriendo algo más de 500 km y pude comprobar en primera persona las dificultades asociadas a los vientos, los insectos, el terreno y las temperaturas de la zona. A partir de estas expediciones del siglo XIX es que agregamos al conocimiento del escurrimiento lótico del río Santa Cruz, la condición léntica o lenítica del lago ahora llamado “Argentino” lo que fue testimoniado en el Boletín del Instituto Geográfico Argentino en su Tomo 1 Cuaderno 21.

Esos años de contactos esporádicos con las tribus fueron los de la visita de George Chaworth Musters (1841-1879) bajo protección de Orkeke y Casimiro Biguá en los que durante poco más de un año recorrieron unos 2900 km. En 1869 Musters llegó desde el sur, o sea andando desde el Estrecho de Magallanes luego de haber desembarcado en Punta Arenas, hasta la casa principal hecha de ladrillos techos de tejas con tres piezas un cañón en el portal en la Isla Pavón y fue gracias a la mediación de los habitantes de la isla que logró ser aceptado por los caciques Tehuelches para que los acompañe hacia el norte eventualmente hasta Patagones. Ese integrante de la marina real británica siguió por tierra a los indios a lo largo de Santa Cruz hasta cruzar Chubut y Río Negro, lo que dejó escrito en la apasionante obra “Vida entre los Patagones. Un año de excursiones por tierras no frecuentadas desde el Estrecho de Magallanes hasta el Río Negro”. En la misma describió la isla Pavón como del medio, con apenas tres casas. Destacó el buen trato que mantenían los habitantes liderados por L. Piedra Buena con las tribus basadas en la complementariedad económica y el respeto interétnico con los Tehuelches. Se sabía que pagaban precios justos y mantenían un trato respetuoso, así como se regulaba el trueque con respeto por las autoridades de los caciques con modos muy ceremoniales a los que adscriben los empleados adecuándose de los modos y características de los Tehuelches reinando un notable espíritu igualitario y democrático en la colonia.

En el Censo Nacional de 1869, Luis Piedra Buena aparece con 36 años, indicando el año 1833 como el del nacimiento anotado en Buenos Aires y de profesión marino, destacando que sabía leer y escribir. Se lo registra como casado y a renglón siguiente, aparece el nombre de Julia D. de Piedra Buena, descrita como mujer casada, sin profesión, pero que sabía leer y escribir. Contamos con otro documento interesante que es el acta de defunción de Luis Piedra Buena que está fechada el 10 de agosto de 1883 y en el cual se consigna una fecha de nacimiento del 24 de agosto de 1833. (Datos obtenidos en el Archivo de la Curia en Buenos Aires).

Otro de esos pioneros, habitantes de la isla Pavón, fue Isaías Crespo, antiguo maragato vinculado familiarmente con los Piedra Buena, al punto que el hermano de Luis Piedra Buena, Pablo, se casó con Leopoldina Crespo. Isaías Crespo y García había nacido en Patagones en 1840 y estuvo dos años al frente de Pavón desde 1870.

Otro integrante de ese mundo isleño de Santa Cruz fue González, un confiable proveedor de carne, muy hábil en las tareas de campo como gaucho natural de Patagones, pero también adaptado a la vida de mar como lobero y marinero bajo el mando de Piedra Buena.

No podemos dejar de mencionar a Juan Isidoro como otro importante colaborador de Piedra Buena. Tenía sangre india y era natural de Santiago del Estero. Al convertirse en desertor, buscó refugio en la Patagonia, en donde vivió con la tribu de Orkeke, para posteriormente incorporarse al grupo de Piedra Buena. Su nombre completo fue Juan Isidro Bustamante y con los años llegó a ser el guía del Perito Francisco Pascasio Moreno, convirtiéndose en un integrante fundamental de la expedición de 1876 remontando el río Santa Cruz hasta su naciente en el lago argentino. Ese conocimiento del territorio, su capacidad como baqueano y su buena relación con las tribus le permitió ser nexo con los Tehuelches. Vale la pena en esta instancia recordar a los que no escribieron la historia, pero sin cuya esforzada dedicación y pericia, los que si la escribieron, no habrían podido acaso recorrer esas vastedades. Juan Isidro Bustamante fue también conocido tanto por C. G. Musters como por Florence Dixie en sus respectivos periplos.

La lista de los primeros colonos incluye personajes maravillosos, esforzados y muy dedicados, los típicos exponentes populares cuyo trabajo consolidó verdaderamente la patria. Una patria que pensamos como fruto del respeto interétnico, basado en el trabajo de los pioneros y los colonos y no en las masacres por parte del ejército en beneficio de la apropiación oligárquica para imponer el latifundio. Una vez más mostramos cómo la soberanía sobre el territorio de Santa Cruz fue producto del trabajo y de las relaciones interétnicas respetuosas y complementarias, no de la brutalidad mesiánica y genocida.

Incluimos en ese grupo de pioneros a Juan Chileno un joven trabajador de 19 años. También fue parte de la movida el asombroso Antonio, un portugués devenido gaucho de a caballo, cazador de ballenas y de lobos, marino y para cualquier labor, Luis Piedra Buena podía contar con su pericia, trabajo y colaboración.

Otro de los personajes populares memorables de esos pioneros fue Hollstein un corpulento y voluntarioso trabajador, que destacaba por su bondad y bonhomía, a lo que algunos señalaban como “algo limitado” en sus capacidades. Este colorido y heterogéneo contingente luego de largos días de trabajo en las primaveras y veranos y de las duras condiciones invernales, solían reunirse para departir y planificar actividades, compartir las comidas y jugar frecuentemente a las cartas.

Otro de los asiduos visitantes fue Cipriano García o Saturnino que fue comerciante y empleados del establecimiento. Será posteriormente miembro de la expedición de Ramón Lista. Había nacido en Patagones en 1840 y será también de la partida de Francisco Moreno en el Santa Cruz en 1877. Fue también colaborador y consejero de Moyano y murió luego de una vida llena de fascinantes aventuras en Carmen de Patagones en 1909.

A esta interesante lista de verdaderos personajes memorables le podemos agregar a Gregorio o Luis Ibáñez que cumplió el rol de capataz, por lo que el lugar se llamará durante algunas décadas Paso Ibáñez o sea lugar para vadear el caudaloso río Santa Cruz. Fue un antiguo marinero de Piedra Buena. Era un maragato curtido en los fríos y vientos patagónicos, también desplegó una buena relación con los Tehuelches. Habilitó un bote que hacía las veces de precaria balsa para el paso del río que podía tener un caudal superior a los 700 a 800 metros cúbicos por segundo. Al ser marinero de Piedrabuena tuvo la oportunidad de tener una pequeña casilla desde la que también comerciaba con los indios junto a dos chilenos. Estaba casado con Doña Gregoria chilena ella.

Con los años antes de llamarse la localidad Piedrabuena, el Ejército Argentino cometió horrendas masacres contra los obreros en huelga, procediendo a torturar y fusilar en forma completamente ilegal a decenas de víctimas en la zona. Estas masacres fueron bajo la comandancia del Teniente Coronel Varela, un criminal que será muerto por un acto de justicia popular el 27 de enero de 1923, luego de ser eximido de toda culpa y cargo por los tribunales de impunidad militar. El vengador fue Kurt Gustav Wilkens que lo atacó en la calle FitzRoy de la ciudad de Buenos Aires.

Piedra Buena intentó atraer el interés y apoyo de Domingo Faustino Sarmiento en su rol de presidente, con quien tuvo una entrevista, pero por supuesto no lo ayudó. Esa catástrofe para la historia argentina que fue Domingo Faustino Sarmiento se entrevistó con Piedra Buena, ignorando los mérito extraordinarios del maragato, lo cual es comprensible por la conducta traidora del sanjuanino que había instigado a los chilenos a tomar el estrecho y toda la Patagonia.

En el Tomo 679, Documento 9878 del Archivo General de la Nación, consta la documentación que acredita las acciones traidoras de incentivar la ocupación no solo del estrecho sino también de la Patagonia en la prensa chilena, alentando a la rivalidad y poniendo en peligro la paz. En la entrevista, ya como presidente, le dijo a Piedra Buena que ese territorio, o sea el patagónico, era un desierto y que ese territorio les convenía más a los chilenos. “No tengo gente para darle”, le dijo el presidente de escasas miras nacionales que fue electo en forma fraudulenta y amañada como presidente y que como tal jamás pugnó por democratizar el sistema político corrupto.

Afortunadamente, otros argentinos hicieron esfuerzos para seguir explorando el territorio, como en el caso, en 1873, del Subteniente Feilberg quien llegó al Río Santa Cruz en la nave Chubut con la que fondearon en el estuario del río y decidieron remontarlo. Comenzaron la expedición el 6 de noviembre de 1873, llegando luego de 20 días a la naciente del río en el lago.

Fueron años de pujas entre los dos países pues en el mismo 1873 el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile Adolfo Ibáñez, decidió ocupar el río Gallegos con cuatro soldados chilenos como custodios.

En 1876 la nave Amelie, autorizada por el gobierno argentino, fue apresada por la cañonera chilena Magallanes con enérgicos planteos de la argentina por el acto, pero también generando quejas por parte de Francia contra el obrar del Gobierno de Chile.

En 1877, el Perito Francisco Pascasio Moreno seguirá los pasos de Gardiner y Feilberg hacia el lago remontando el río Santa Cruz, dando cuenta de sus expediciones en “Viaje a la Patagonia Austral”. Relató que, embarcado en la goleta de Piedra Buena, en diciembre de 1876, alcanzó la desembocadura del río Santa Cruz. Se incorporó a su grupo el subteniente Carlos María Moyano, que tenía órdenes de prestarle ayuda. Remontaron, en muchas instancias, sirgando un bote, el río hasta las nacientes en el lago que bautizan como Lago Argentino. Eran muy jóvenes, Moreno tenía 25 y Moyano apenas 21 al remontar el río Santa Cruz. Una vez más lo hicieron en acuerdo con los indios Tehuelches.

En esos tiempos tenemos varios relatos de expediciones en la Patagonia sur como los de Poivre y Guillaume o sea, en el lapso de 1872 y 1875, que se registran sin incidentes violentos con los indios

J. Beerborhm (1854-1906) en “Vagando por la Patagonia” en el capítulo 7, hizo un relato de su paso por la Isla Pavón en el que indicó que había una pequeña casa construida y dedicada a comerciar. No mencionó a Piedra Buena, pero sí a su habitante efectivo y permanente, o sea, a Pedro Dufour y también mencionó el establecimiento del Sr. Rouquaud en Cañadón Misioneros. Destacó la buena relación con el Cacique Orkeke y no hay atisbo de estereotipos denigratorios de indios bárbaros y salvajes ávidos de matarlos, sino más bien de comerciar y colaborar con ellos. Cuando se dirigen al sur, a Punta Arenas, es cuando efectivamente encontraron destrucción y muerte, pero fruto de la revuelta de los prisioneros y como reacción por las pésimas condiciones penales chilenas y no por la violencia de indios “bárbaros”.

El Comodoro Py con su escuadra pasó por Santa Cruz en 1878, ingresando al Cañadón Misioneros. Le tocó a Moyano abastecerlo y tampoco tuvieron inconvenientes con las tribus locales.

En 1878-79, Florence Caroline Dixie recorrió el río Gallegos, la Sierra de los Baguales, las Torres del Paine, la cuenca del río Coyle y Punta Arenas, sin ningún conflicto con los indios en plena gestación e inicio de la campaña de exterminio. Había llegado a Punta Arenas en 1878 con varios acompañantes, incluyendo a su hermano que sería amante de Oscar Wilde. Su libro “Across Patagonia”, interesante alegato feminista en favor del trabajo y esfuerzo de las indias, describe estos viajes sin encontrar ninguna forma de violencia por parte de los indios de la zona, incluso tomando en consideración que los realiza en pleno desarrollo de la campaña genocida. Describe sus encuentros pacíficos con los Tehuelches que son más bien una fuente de soluciones y ayudas para los viajeros

Con la masacre en marcha, la importancia económica y política de la isla se va diluyendo principalmente porque los indios que los abastecían y con los que comerciaban fueron corridos y paulatinamente exterminados hasta su casi desaparición en la campaña genocida.

Ramón Lista relató en su paso por la isla en “Mis exploraciones y descubrimientos en la Patagonia (1877-1880)” que hizo base en la Isla Pavón y se lanzó junto con Moyano a recorrer el río Chico. Una vez más constatamos que no sufrieron ataques ni agresiones por parte de los Tehuelches

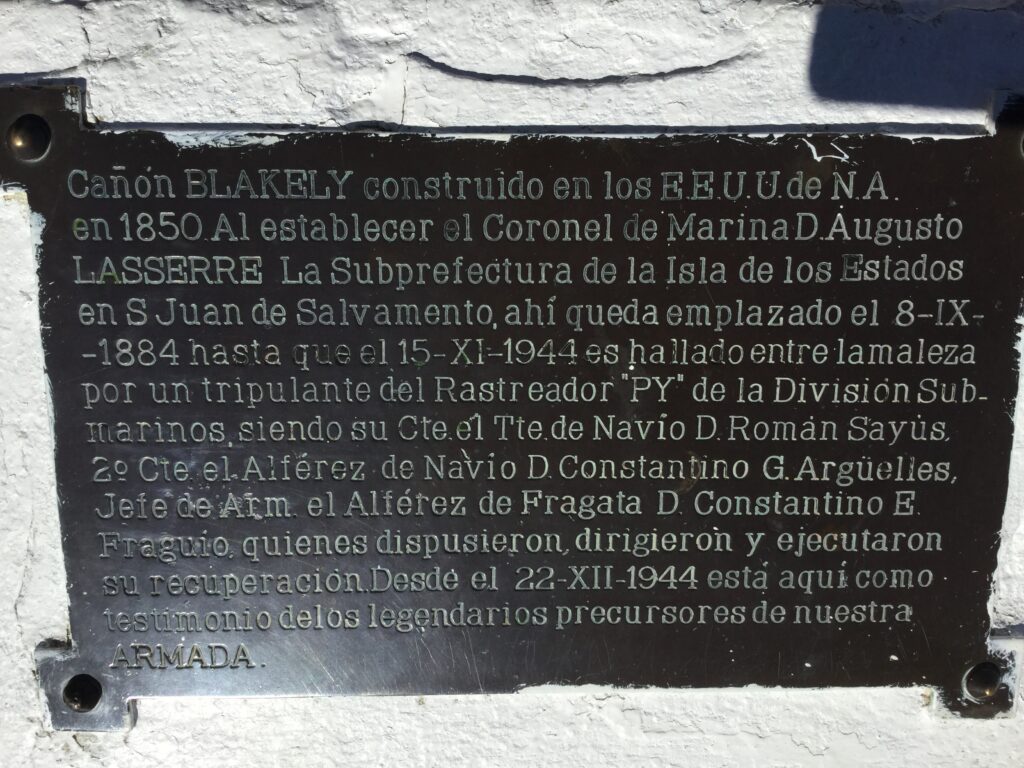

En 1881 y 1882, Giacove Bove visitó la isla Pavón, y destacó que le otorgaron la posesión a Piedra Buena en reconocimiento por su labor soberana. La “Expedición Austral Argentina” atendía al incentivo escrito por E. Zeballos que promovía el conocimiento del territorio. El 7 de mayo de 1881, por decreto, fue designado G. Bove como jefe de la expedición. El 18 de diciembre de 1881 la expedición puso proa al sur. El 6 de febrero estuvieron frente a las costas de la Isla de los Estados y luego llegaron al Cabo de Hornos. Realizaron un segundo viaje en 1883-84.

Por último, para destacar la importancia de Luis Piedra Buena recordemos que llevó una placa hasta el Cabo de Hornos intentando defender la soberanía argentina hasta esa latitud.

A este hombre extraordinario es a quien le debemos la soberanía de la Argentina en la actual provincia de Santa Cruz y en buena medida de la Isla de los Estados. No fueron los brutales batallones al servicio de las minorías oligárquicas y de la carrera política de J. A. Roca para llegar a ser presidente de forma fraudulenta en 1880, los que abrieron el territorio a la soberanía argentina. Los uniformes y masacres vinieron después del trabajo esforzado de los trabajadores, marineros, colonos y exploradores. Atendiendo a las consignas de un historiador como Heródoto para preservar el recuerdo de las acciones humanas en el tiempo es que destacamos tanto la labor de Piedra Buena y la de los esforzados marineros, colaboradores y trabajadores que con su trabajo y compromiso consolidaron la soberanía argentina en Santa Cruz.

Este verdadero patriota argentino murió el 10 de agosto de 1883. Están sus restos junto a los de su esposa Julia Dufour, en una urna en la Iglesia de Patagones y he podido rendirle mi silencioso y respetuoso homenaje frente a la inscripción que dice con razón “el gran maragato consagró su vida a la custodia de la soberanía argentina sobre las costas patagónicas y mares australes”.

Bibliografía

Aguerre, Ana María (2008) “Genealogía de familias tehuelches-araucanas de la Patagonia central y meridional argentina” Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

Aguilar, Horacio (2012) “John Bell Hatcher. Tras las huellas de un dinosaurio”, Revista Vida Silvestre. Enero-marzo. Buenos Aires.

Álvarez, Antonio (2000) “Crónica de la Patagonia y Tierras Australes. Desde el descubrimiento hasta la colonización” Zaguier & Urruty Publications. Ushuaia. Tierra del Fuego.

Álvarez Gamboa, Gabriela (2010) “El sujeto que tiembla-desea: ambivalencia, estereotipo y tensión en las representaciones coloniales en la Patagonia” Revista UNIVERSUM. Nº 25. Vol.1. Universidad de Talca.

Artayeta, Enrique Amadeo (1974) “Biografía del Perito Dr. Francisco P. Moreno” Cooperativa Almafuerte de Crédito Ltda. Año III. Nº1.

Barba Ruiz, Lucio (2009) “Quienes Colonizaron la Patagonia en el Siglo XVIII” Trelew. Chubut.

Barrault, Jean-Michel (1997) “Magallanes, la tierra es redonda” Editorial Juventud, Barcelona.

Beltran, Vilma Jacqueline; Granada, Juan y Gliwa, María Verónica (2015) “Luis Piedra Buena, acerca de la correcta grafía de su apellido” Contribuciones Científicas GÆA | Vol. 27 | Págs. 21-23. Buenos Aires.

Benites, María Jesús (2013) “La mucha destemplanza de la tierra: una aproximación al relato de Maximiliano de Transilvano sobre el descubrimiento del Estrecho de Magallanes” Orbius Tertius, XVII, 19.

Beerbohm Julius (1877-1881) “Vagando por la Patagonia” Zagier & Urruty Publications. Ushuaia. Argentina.

Boletín del Centro Naval (1885-86) “Una historia que conviene conocerse. A propósito de la Expedición a los mares del sur del Teniente Bove” Tomo Tercero. Buenos Aires.

Borrazo, Karen B. (2008) “Análisis tecnológico de distribuciones artefactuales en la periferia sueste de la Sierra de los Baguales (Santa Cruz, Argentina” Magallanía. Vol. 36. N° 1, jun. Punta Arenas. Chile.

Bove, Giacomo. (2017) “Expedición a la Patagonia. Un viaje a las tierras y mares australes (1881-1882)” Ediciones Continente. Buenos Aires. Argentina.

Braun Menéndez, Armando (1971) “Pequeña Historia Patagónica” Editorial Francisco de Aguirre. Buenos Aires-Santiago de Chile.

Briz i Godino, Iván; Vietri, Luisa; Ceotto, Claudio y Álvarez, Myriam Editores (2013) “Tras las huellas de Giacomo Bove en Tierra del Fuego” Editora Cultural Tierra del Fuego.

Calamaro, Eduardo S. (1988) “La aventura patagónica de Francisco P. Moreno” Diario Clarín. Cultura y Nación. Jueves 22 de diciembre. Buenos Aires.

Canceco, Aldo; Nozzi, Emma J.; Ibáñez, Carlos M.; Destefani, Laurio H.; Braun Menéndez, Armando; González Lonzieme, Enrique; Arguindeguy, Pablo E.; Quartaruolo, V. Mario (1983) “A Piedra Buena en el centenario de su muerte” Buenos Aires, Argentina.

Canclini, Arnoldo (2013) “Luis Piedra Buena. Navegante de los mares del sur” Ediciones Monte Oliva. Ushuaia. Tierra del Fuego.

Castillo, Agustín del (1887) “Exploración de Santa Cruz y de la costa del Pacifico” Ediciones Continente.

Comisión Nacional de Homenaje al Tte. Coronel de Marina Don Luis Piedra Buena. (1983) “A Piedra Buena en el centenario de su muerte, 1883-1983). Buenos Aires. Argentina.

Consejo Federal de Inversiones, (1986) “Recursos Hidráulicos Superficiales” Tomo IV, Volumen 2, Buenos Aires.

Consoli-Lizzi, Paula; Zabaleta, Federico, Liscia, Sergio (2019) “Modelación numérica del estuario del Río Santa Cruz con fines ambientales” 5° Jornadas ITE. Facultad de Ingeniería. UNLP. Argentina.

Coronado Quesada, Cristian D. (2016) “Colonia sobre el Río Santa Cruz. Crónica de una quimera” Editorial Piedra Buena. Argentina.

Cuevas Acevedo, Huberto “Patagonia. Panorama dinámico de la geografía regional” GAEA, Nº 8, Buenos Aires.

Darwin, Charles R. (1977) “Viaje de un naturalista por la Patagonia” Ediciones Marymar, Buenos Aires.

Darwin, Charles (1993) “Autobiografía” Alianza Editorial, Madrid.

Darwin, Charles (1978) “Un naturalista en el Plata” C.E.A.L. Buenos Aires.

Del Valle, M. C. y Kokot, R. R. (1998) “Geomorfología y aspectos ambientales del área de Puerto Santa Cruz Argentina”, Actas del X Congreso Latinoamericano de Geología, VI Congreso Nacional de Geología Económica Vol. 1 p. 346.

Dixie, Florence Caroline (1878-1879) “A través de la Patagonia” Ediciones Continente, 2014. Buenos Aires.

Entraigas, Raúl A. (2021) “Piedra Buena. Caballero del mar” CLD, Cooperativa de los Libros Dormidos. Buenos Aires.

Escalada, José (2020) “Floridablanca” Signos del Sur Editores. CABA.

Espinosa, Silvana, Belardi, Juan Bautista y Carballo Marina, Flavia (2000) “Fuentes de aprovisionamiento de materias primas líticas en los sectores medio e inferior del interfluvio Coyle-Gallegos (Pcia. de Santa Cruz)” En Desde el país de los gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Fassano, Héctor L. (2004) “Luis Piedra Buena. Héroe de los Mares del Sur. Parte II” Revista Museo. Vol. 3, N° 18.

Feruglio, Egidio (1950) “Descripción geológica de la Patagonia” Tomo III, Buenos Aires.

Fiore, Dánae y Ocampo, Mariana (2009) “Arte rupestre de la región margen norte del río Santa Cruz: una perspectiva distribucional” p. 499-513. CONICET-UBA.

Fondebrider, Jorge (2003) “Versiones de la Patagonia” Emecé argentina. Buenos Aires.

Gaetano, Rosa de y Roncero, Marta (1978) “Centenario de la Expedición Py” Ciudad de Puerto Santa Cruz. Argentina.

Ghioldi, Américo (1948) “Sarmiento en las crisis argentinas” Librería El Ateneo Editorial. Buenos Aires.

Girard, Patrick (2014) “Fernando de Magallanes, el mundo sin límites” Editorial El Ateneo, Buenos Aires.

Gorostidi y Guelbenzu, Ángel de (1907) “Tripulación de la nao Victoria” EUSKAL-ERRIA. REVISTA BASCONGADA.

Gradin, Carlos J. (2000) “Más allá y más acá del Río Santa Cruz” Septiembre.

Guenaga, Rosario (1988) “Santa Cruz y Magallanes. Historia socioeconómica de los territorios de la Patagonia austral argentina y chilena (1843-1922)” Tesis Doctoral. Universidad Nacional de la Plata.

Güenaga, Rosario (2005) “Santa Cruz vista por exploradores y primeros habitantes” Anuario del Instituto de Historia. Nº 5.

Heinsheimer, Jorge (1964) “El caudal de los ríos Leona y Santa Cruz en comparación con las temperaturas de la región” Argentina Austral, Año XXXV Nº 390, abril.

Hilson Foot, Roberto (1992/2004) “Río Santa Cruz” Estudiospatagónicos. Argentina.

Hilson Foot, Roberto (1994) “Descripción del Glaciar Moreno” ANALÍTICA. Buenos Aires. Argentina.

Hilson Foot, Roberto (1992/2013) “Descripción del Glaciar Moreno” Estudiospatagónicos, Argentina.

Ibáñez, Carlos M. (1987) “Comandante D. Luis Piedra Buena” Revista del Mar. Número 126. Octubre. Buenos Aires.

Iglesias, Alfredo R. Teniente de Fragata, (1901) “Informe General del relevamiento Hidrogeográfico del Río Santa Cruz” Imprenta de la Nación, Buenos Aires.

Instituto Nacional Browniano (1999) “Teniente Coronel de Marina D. Luis Piedra Buena. Cronología” Presidencia de la Nación. Secretaría de Cultura. Buenos Aires.

Larra, Raúl (1983) “Al sur del Colorado” Ediciones Eurindia. Buenos Aires.

Lee Marks, Richard (1994) “Tres hombres a bordo del Beagle” Javier Vergara Editor S.A., Buenos Aires.

Lentino, Miguel Ángel (2012) “Sarmiento, mentirosa es su historia” Ediciones Fabro. Buenos Aires.

Liebermann, José (1951) “Francisco P. Moreno, Precursor Argentino” Administración General de Parques Nacionales y Turismo. Anales de la Sociedad Científica Argentina, CXL (1945) 396-427. Buenos Aires.

Llarás Samitier, M. (1965) “Historias y leyendas del Río Santa Cruz” Argentina Austral, Año XXXV, marzo, Nº 401.

Llarás Samitier, M. “Santa Cruz el río desafortunado” pág. 20-22.

Lugones Leopoldo (1960) “Historia de Sarmiento” EUDEBA, Editorial Universitaria de Buenos Aires. Argentina.

Luqui Lagleyze, Julio M. (2018) “La Armada y la fundación de las subdelegaciones de marina de la Patagonia (1878-1887). Polos de civilización, soberanía y madres de ciudades” Revista Temas de historia argentina y americana. N° 26. Vol. 2, julio-diciembre de 2018.

Marenssi, S. A.; Casadío, S.; Santillana, (2003) “Estrategia y sedimentología de las unidades del cretácico superior. Paleógenos aflorantes en la margen sureste del Lago Viedma, provincia de Santa Cruz, Argentina” Revista de la Asociación Geológica Argentina, 58(3): 403-416.

Martínez Sicardi, Fabián (2022) “La generación robada” Revista Review. Buenos Aires. Mayo-junio.

Mattos e Silva, José António (2019) “Fernão de Magalhães. Um Agente Secreto ao serviço de Rei D. Manuel I de Portugal?” By the Book. Ediciones Especiales. Lisboa.

Ministerio de Marina (1945) “Nuestra Marina de Guerra” Recopilación de las audiciones por la Radio Excelsior LR5. Buenos Aires.

Monfort, Adriana (1979) “Luis Piedra Buena. El patagón inolvidable” Buenos Aires. Argentina.

Moreno, Francisco Pascasio (1876-1877) “Viaje a la Patagonia Austral.1876-1877” Ediciones Solar, 1969. Buenos Aires.

Moreno Jeria, Rodrigo (2020) “Magallanes entre los siglos XVI al XVIII: cartografía hispana para un estrecho incógnito” Anales de Literatura Chilena. Año 21. Nº 33.

Musters, George Chaworth (1997) “Vida entre los Patagones” Elefante Blanco. Buenos Aires. Argentina.

Novo y Colson, Pedro (1892) “Magallanes y Elcano” Ateneo de Madrid. España.

Nozzi, J. Emma (1983) “Comandante Don Luis Piedra Buena. Su vida y su obra” Museo Histórico Regional Municipal Carmen de Patagones. Publicación Nº 10. Edición N°1. Buenos Aires.

Oroz, Adolfo C. (2000) “Puerto Santa Cruz, un pueblo histórico” Imprenta Editorial ServiGraf. Argentina.

Peláez, Pablo A. (2000) “Nueva información referida a una ruta tehuelche en el siglo XIX”, en Desde el país de los Gigantes: perspectivas arqueológicas en Patagonia: 243-258. Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Río Gallegos.

Piccirilli, Ricardo y Gianello, Leoncio (1963) “Biografías Navales” Secretaría de Estado d Marina. Departamento de Estudios Históricos Navales. Buenos Aires.

Platero, Josefa (1993) “¿Alguien oyó hablar de Yaten Guajen?” Revista Cono Sur, p.8-9.

Poletti Formosa, R. R. (1982) “La segunda expedición hidrográfica inglesa al confín austral americano 1831-1834” Instituto de Publicaciones Navales. Centro Naval.

Prieto, María del Rosario y Herrera, Roberto G. (1998) “Naos, clima y glaciares en el Estrecho de Magallanes durante el siglo XVI” Estudiosamericanos.revistas. España.

Rayes, Agustina (2010) “La relación bilateral gubernamental entre la Argentina y Chile, 1862-1880. La dimensión del conflicto” Temas de Historia Argentina y Americana, 17, 199-236.

Ricciardi, A. C. (1984) “El Perito Francisco P. Moreno en la geología de la Patagonia Argentina” Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Serie Técnica y Didáctica N° 17. Argentina.

Riccardi, Alberto C. (1989) “Las ideas y la obra de Francisco Pascasio Moreno” Fundación Museo de La Plata. Argentina.

Rodríguez, Mariela E. y Delrio, Walter (2000) “Los tehuelches. Un paseo etnohistórico” en el libro “El Gran libro de la Provincia de Santa Cruz”. Alfa-Milenio. Barcelona.

Sopena, Germán (1999) “La herencia del Perito Moreno” Diario La Nación. 03-06. Buenos Aires.

Sosa, Norma (2015) “Cazadores de plumas en la Patagonia: Singulares intercambios entre Tehuelches y Cristianos” Patagonia Sur Libros. Buenos Aires.

Stern, Charles R., Franco, Nora V. (2000) “Obsidiana gris verdosa veteada de la cuenca superior del río Santa Cruz, extremo sur de Patagonia” Anales Instituto Patagonia, 28. Chile.

Subsecretaría de Recursos Hídricos S.S.R.H. DN R.H. (1985) “Catálogo de lagos y embalses de la Argentina” Buenos Aires.

Téllez Alarcia, Diego (2006) “Entre patagones y caballeros andantes. A modo de introducción” BROCAR, 30.

Viedma, Antonio de (1980) “Diario de Antonio de Viedma” Municipalidad de Puerto San Julián. Santa Cruz, Argentina.

Ygobone, Aquiles (1979) “Francisco P. Moreno. Arquetipo de argentinidad” Editorial Plus Ultra. Buenos Aires.

Zweig, Stefan (1996) “Magallanes” Editorial Claridad, Buenos Aires.